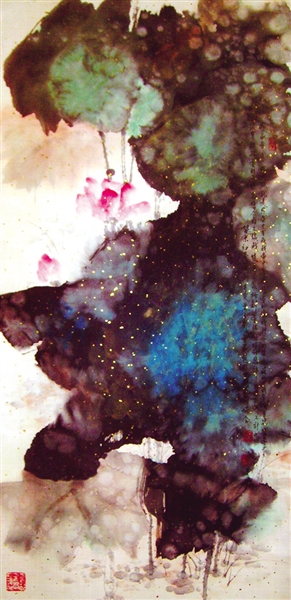

荷花水墨

于百齡作

寫意鹿圖

張德正作

在臺灣,私人美術館為數不少,這些美術館打破了大家對美術館“高大上”的慣常印象,有的就與住家相鄰,像一個環壁列畫的大客廳,但卻更有個性、親民,而且深藏傳奇與故事。

“我就是一塊寶,等待有心人慢慢挖。”在位于臺北市著名的士林夜市附近的于百齡美術館,82歲的畫家張德正慢條斯理地說。83歲的畫家于百齡笑瞇瞇地看著他。兩位80多歲的畫家一位耳聰目明,一位笑容童稚,同樣步履矯健。記者先問他們的養生之道,得到的答復是:畫畫、寫字、吃剩飯、學英文。

常吃剩飯,是因為兩位老先生都是家里最愛惜一粥一菜的人。張德正早年從江蘇句容隨部隊到臺灣,他說:“我一生流浪,不是自己想走,而是被推著走,一路走來看到戰亂、生離死別、生靈涂炭,現在覺得一切都好。有何不可,無何亦可。”于百齡從湖南瀏陽隨部隊到臺灣,不堪長官打罵開了小差,結果,“離開部隊我在臺灣一無所有,一個人也不認識,只能住在街上,看到人家餐廳扔食物,我就說不要扔,我拿去喂狗,哪是喂狗啊,我趕緊跑到沒人的地方吃掉。但是年輕人又好面子。”于百齡一邊說一邊學自己狼吞虎咽的樣子,并且很是興奮:“我運氣好,沒被部隊抓到,否則會槍斃的,開小差耶!”說到自己后來投考臺灣師范大學藝術系,他說:“我非上這所學校不可,因為不僅不要學費,還有飯吃,有衣穿,這樣我就能活下去了。”

為了生存撞進繪畫大門,有幸受教于當時渡海到臺的一批名家,黃君璧、溥儒、金勤伯都是他的老師。同時,繪畫也撞開了他藝術天分的大門,令他對現實的困惑和對美的向往在色彩與線條中得到抒發,生命找到了意義。

1961年師大畢業不久,于百齡的畫作得到美術界的關注,特別是日本畫壇對他欣賞有加,他應邀到日本創作、辦展。回到臺灣后,雖然已被稱為“國寶級大師”,但他從純創作轉向藝術交流與推廣,創辦《中國美術雜志》、成立“中國藝術協會”、開辦于百齡美術館。他的美術館每個月的第二個星期天都有作品欣賞和拍賣,也經常舉辦講座和教學活動,十幾年來,僅海峽兩岸畫界的交流活動就舉辦了200多場。記者到訪于百齡美術館,也是因為《圓夢中華翰墨情·兩岸書畫藝術名家交流展畫集》即將出版。這一大型展覽正在于百齡美術館展出,作品結集出版是展覽的延續。

在美術館采訪,于百齡先生興之所致講古作畫時,張德正先生便是一個安靜的聽眾。這兩位老先生性格不同,卻被大時代賦予了幾乎相同的命運,有一種我們這些后輩難以體會的默契。張德正先生,字逸石,也經歷過艱難無望的“小兵”生活,但他沒開小差,而是在長官的責罵聲中練就了一手不靠尺子畫圖表的好功夫。考進當時的軍校美術系學畫時,他又穩又準的線條功夫令老師刮目相看。畢業時與同班同學李奇茂向系主任梁鼎銘辭行,老師的臨別贈言是:“靠一根線條打天下去吧。”

在中國文化大學任教、獲第一屆朱銘文教基金會大師獎,被譽為“國寶級大師”,這些沒有滿足張德正對線條的探索。他70歲從墨竹、荷花、蘭草中跳出來,開始學習西畫,因為“昨日的現代,就是今日的傳統,今日的現代,就是明日的傳統,中國畫得變,藝術家也得變,沒了熱情與活力,就沒有了藝術”。看他的畫,童稚的筆觸、變形的人像、艷麗的色彩、竹間穿插“絮叨”的文字,以中國水墨表現出抽象、現代、神來一筆的意境。“新的東西不是學西方,而是從中國傳統里找出來的。年畫、剪紙、巖畫、彩陶、竹簡、漢像磚都是養分,從中長出新枝結出異果才算成功。”

“看起來是胡搞亂搞,如果它有思想,就不是胡搞亂搞。”張德正先生輕描淡寫幾句話,點透記者對于一些現代畫法的迷惑。張先生一幅集歪歪扭扭的符號和簡體人形為一體的畫,題名:古人如何吃飯。再看才明白那些符號都是甲骨文和石器時代留下來的線條與造型,告訴我們現在的中華美食來源于“石煮法”。我猜這就是先生所追求的創新與思想。這樣的畫作果真有看頭。

這場采訪,好似“挖寶”,讓我了解到私人美術館可以有大天地和大作為,也讓我聽到這兩位臺北江蘇人和臺北湖南人的人生故事,讓我看到這兩位畫家的晚年生活是如此的不放棄——對藝術、對人生。夜色里,灰白長發挽成道士髻的張德正先生,以傘代杖,輕快走上捷運的臺階,他還正在學習英文呢;于百齡先生則是搶在變紅燈前小跑著過了斑馬線,他有畫要畫,有展要辦,有書要出……

(本報臺北電)

[ 責任編輯:梁行 ]

原稿件標題URL:

原稿件作者:

轉載編輯:梁行

原稿件來源:人民日報海外版