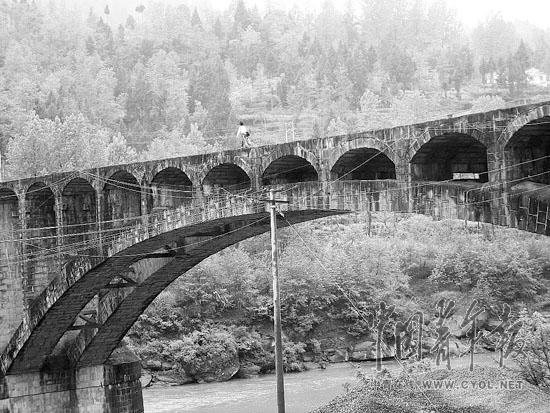

沙溪大橋上依然有村民行走。本報記者 莊慶鴻攝

四川巴中山區(qū)的清晨,天剛擦黑,小學四年級的李軍昌打著手電,去河對面的學校上早自習。他的近視眼弟弟走得慢,走在后面,看到哥哥鉆過了橋頭的墻洞。然而,等他鉆過墻洞,發(fā)現(xiàn)只有他一個人站在大橋上。

橋上已沒有了哥哥的身影。他喊哥哥,無人應答,只有河水聲。

四周漆黑,這個驚慌的9歲孩子開始拿手電筒到處照,他無意往橋下一照,才模糊看到了哥哥李軍昌的衣服。

這一天是2003年10月16日。小名“鳳強仔”的孩子,那年春天剛滿10歲,是四川省巴中市通江縣沙溪鎮(zhèn)沙溪大橋上逝去的第一個生命。

“最牛爛尾橋”

“當時鳳強仔的弟弟馬上跑去喊大人,最先趕到的家長以為是自己家的孩子,扛起來就往醫(yī)院跑,到了才發(fā)現(xiàn)是鳳強仔。”李軍昌的家人說。

當時沙溪鎮(zhèn)有電話的人家非常少,孩子第二次去喊人,在家的父親李新柱和親戚才趕到醫(yī)院。當時,垂危的孩子睜眼看了親人三次。

“小孩就是額頭正中一塊青,頭上有血流下來,沒有大的出血外傷,只是內臟都傷了。十多分鐘后,醫(yī)生就說沒得救了。”李家人說。

父母將孩子的遺體放在鄉(xiāng)政府前“討說法”,政府最終給了2000元喪葬費。

除“鳳強仔”外,還有兩名成人從橋上摔下,其中一名叫李新安的死亡。

李新安是在2009年3月騎摩托車過橋的,跟在他后面的摩托車司機眼睜睜看著他剛騎上橋沿,就栽下去了。

“車上捆包的繩子散了,兩袋谷子還落在橋上,人栽到下面只剩一口氣了。當時我們拿一塊門板把他放上去,抬到衛(wèi)生院后,就搶救不過來了。”目擊事故的當?shù)鼐用窭钍垼ɑ┱f。

李新安家人也把遺體抬到鎮(zhèn)政府去。據(jù)當時在場的人回憶說:“當時姓潘的鎮(zhèn)長和姓劉的書記都到了,領導問他們啥子意思,他們就說:沒啥子意思,人是從危橋上摔下去的,看你們政府咋考慮?潘鎮(zhèn)長先說了聲對不起,然后‘反給了一巴掌’說:‘哪個叫你們走那個橋?’”

最后,政府給了李新安家屬5000元喪葬費。

“我反過來說,不是李新安一個人過那個橋,整個鎮(zhèn)的人都要過那座橋。你們當領導的,當初就應該把護欄建好,不然過人過車都不安全。沙溪人民全區(qū)集資修的橋,不能過人,這座橋修來做啥子?”李施龍說。

網(wǎng)上有人將沙溪大橋稱為“最牛爛尾橋”。

網(wǎng)民發(fā)帖說:“記得當時筆者在讀小學時,就在修建這座大橋,那時以這橋為榮,還特意去橋上留了一張影。它本來應該為沙溪人民的出行帶來莫大的便利;是三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民通往外界的必經(jīng)之路;它應該是為了沙溪河發(fā)大水時為人民的生命財產(chǎn)更安全而發(fā)揮作用。

“現(xiàn)在,危橋還在!施工隊早走了,當年主管施工招標的政府負責人也走了,可是那橋還在,人們對大橋竣工的期盼還在。橋,還是那座危橋!它還默默地跨越在沙溪河上。它正在默默地訴說著一個個飽含無奈和辛酸的故事!”

“現(xiàn)在橋對面的鄉(xiāng)村公路都修好了,唯獨一座‘丑陋’的橋橫在中間,開摩托的人為了節(jié)省時間,都是從這個危橋上通過。泣政府來管管!生命誠可貴,在危橋面前卻如此脆弱。”網(wǎng)帖最后說。

國家級貧困縣:老百姓集資“修得”爛尾橋

中國青年報記者到達沙溪河邊,看到這座只剩橋基的“交通要道”。將近200多米長的橋上,平坦的地方只有兩側20多厘米寬的石頭邊沿,沒有護欄,走在上面往旁邊一看,就是落差近30米的沙溪河水。

橋的一頭多年立有一塊石碑,另一頭有一堵墻。墻上有紅顏料涂刷的告示:“沙溪大橋,專家鑒定為‘危橋’,嚴禁人車通行。政府多次封堵都被人為破壞。再次警示,禁止人車通行。”告示落款為“通江縣沙溪鎮(zhèn)人民政府,2008年10月30日”。

但這堵墻上現(xiàn)在已經(jīng)被打出了一個一人高的破洞。記者在橋邊期間,陸續(xù)有不少背著竹簍的老人、半大的孩子、騎摩托車的男人們,鉆過洞口,行走在橋沿上。沒有人看政府的告示。

“我就想問政府幾位領導,你們考慮沒考慮,沙溪鎮(zhèn)包括河對面還有兩個鄉(xiāng),這些村上,老百姓不過這個橋咋辦?”李施龍說。

中國青年報記者了解到,這座橋已在鎮(zhèn)中心“危橋”了13年。

橋邊一位背竹簍的婦女說:“這橋剛修時,我孩子還在上幼兒班,后來他上學天天要過這個危橋,我不放心,都經(jīng)常跟著。老百姓也商量要放個渡船拉過去,洪水多又不安全。現(xiàn)在我孩子都20歲了,這大橋還是這樣!”

現(xiàn)任沙溪鎮(zhèn)人民代表大會主席團副主席的杜福興向中國青年報記者介紹,沙溪大橋是約1992年開始修建,1995年通車,兩年后被鑒定為危橋。

據(jù)鎮(zhèn)上居民回憶,橋剛修好時“很長很平很干凈”,橋欄桿自不必說,每天晚上都亮路燈。

杜副主席介紹,1997年通江縣的另一座橋出現(xiàn)垮塌,于是政府就對全鎮(zhèn)近兩年內修建的橋梁進行大檢查。“專家來了一查,發(fā)現(xiàn)沙溪大橋一側的橋拱下陷了20多厘米,大車駛過的時候,整個橋都在振動,于是就拆除了欄桿和橋面。”

李新安跌下橋后時,家屬在政府門前問:“你建橋給老百姓造福的,怎么搞成危橋了?誰的責任?”

對這個問題,杜副主席回答中國青年報記者說,他當時還未在任,實在不太清楚。據(jù)記者了解,當時沙溪區(qū)領導是區(qū)委書記何光睩、區(qū)長姜顯貴。

更“神奇”的是,修這座“危橋”花的是群眾集資的錢。

該橋由政府出資和6個鄉(xiāng)的群眾集資修建。六鄉(xiāng)分別是當時的沙溪鄉(xiāng)、文勝鄉(xiāng)、板凳鄉(xiāng)、鹽井鄉(xiāng)、梁鳳埡鄉(xiāng)、勝利鄉(xiāng),共計4萬群眾。事業(yè)單位工作人員人均50元、100元,甚至有捐200元、300元的。而農(nóng)村戶口的,20元、30元、50元都有,有的白發(fā)老人出的是5元。

“人均估計20元,就是共80萬元。”杜副主席說。

至今也是國家級貧困縣下屬的沙溪鎮(zhèn),目前人均年收入約1200元,農(nóng)業(yè)收入只占四成。而回溯集資當時,老百姓的人均年收入只有幾百元。

老百姓日子都這么緊,為什么還非要修這個橋?

橋的位置解答了一切疑問。一端橋頭正對沙溪小學,附近有鎮(zhèn)上的中學、醫(yī)院、法院及政府機構。騎摩托的沙溪鎮(zhèn)人從沙溪大橋上走,馬上就能到對岸,否則必須走三座橋,會繞30分鐘的路。

這也導致了“政府蓋墻百姓拆”的怪事一再發(fā)生。政府在橋頭修建了一堵10多厘米厚的鋼筋混凝土墻,之后男人們不惜搭了梯子,從上面翻過來,還是走危橋。幾年前,大量學生要去學校考試,稍遠的橋都被水淹沒,焦急的人們終于合力把墻打穿了。

當?shù)鼐用窠榻B,橋這邊的房價每平方米700元、800元,而對岸房價只有500元、600元。“這個橋要是弄好了,就不存在這些問題。橋通了能給沙溪人民帶來好多發(fā)展。”

“沙溪的老百姓都想修這個橋啊,如果修起來,老百姓集資都愿意啊!”李施龍說。

重建大橋?政府財政“困難太大了”

難道一鎮(zhèn)三鄉(xiāng)人民的大橋就只能這樣爛尾下去?

杜福興介紹,1998年,沙溪區(qū)委曾請重慶的橋梁工程專家到現(xiàn)場勘查,確定這座橋不能恢復了,但是老百姓不大愿意拆。工程專家初步估計,拆橋、重建一座,共要花費700多萬元。

700萬元!這個天文數(shù)字橫在現(xiàn)在沙溪鎮(zhèn)政府面前。他們坦言,“困難太大了”。

“我們逐年爭取,前年上級財政下?lián)芰?90多萬元,去年到了110萬左右,共300萬元,準備用于重新建設這座橋,現(xiàn)在都保管在通江縣交通局。但是始終不敢動手開工,這個錢也一直不敢動。因為資金缺口太大,不能做了一半又擺個問題在那里。”杜福興說。

沙溪鎮(zhèn)曾是紅四方面軍的總后勤根據(jù)地,留有紅軍烈士陵園。三年前,國家撥款修建了平坦的山區(qū)公路。“我們也曾經(jīng)想把這座橋納入規(guī)劃,但是它的資金要求太大,我們爭取幾次,都沒辦法納入進去。”

而且現(xiàn)在指望老百姓再次集資,也成了“不可能”。

“我們這個地方原本就比較窮,過去是沙溪區(qū)六個鄉(xiāng)集資,一人20元也能有80萬。2005年,撤區(qū)并鄉(xiāng)后只有一個鎮(zhèn),鎮(zhèn)上只有兩萬人,去年開人代會要求集資,老百姓通不過。”杜福興說。

“其實上面政府也很重視這個事情”。杜副主席介紹,為了方便老百姓過河,在上游一個叫二郎廟的地方修建了一座鋼筋水泥橋,由于那里河水較淺,修建花費100萬元,遠小于沙溪大橋的花費。

那么可不可以就此拆掉危橋,不再建?

“那不修又不行啊!”杜副主席說,“因為過往的人很多,沙溪鎮(zhèn)有7000多人在河對岸、上游勝利鄉(xiāng)和并入的梁鳳有接近1萬人,4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)約有1.7萬人需要過河。”

老百姓把100萬元修的那座橋叫做“漫水橋”。因為如果進入汛期,山洪暴發(fā),水位上漲幾十米,那座橋就會被淹沒,無法通行。

“要是連續(xù)六七天水不退,那老百姓要去醫(yī)院、要上學,就一定得走現(xiàn)在的危橋。低水位的橋只能滿足臨時的通行,真正解決問題還是要修這個大橋。”杜副主席說。

他說:“我們這里,在整個四川省來講還是比較困難的,一年本鎮(zhèn)、上級配備的財政收入,共計4000多萬元,但花費要幾億元,只有虧空沒有盈余。”

他介紹,鎮(zhèn)上有1.7萬農(nóng)業(yè)人口、3000個非農(nóng)人口,但公務員僅有18人。“即使加上農(nóng)業(yè)服務站、水利服務站等事業(yè)單位人員,也才40多人,效益工資也還沒到位,工資相當?shù)汀!?

“有事故,是老百姓自愿要過的”

杜福興坦承這座橋上“摔死過好幾個人”。

“也不攔著嗎?”

“攔了,攔不住啊。”杜福興提到在橋頭設混凝土墻警示阻攔,“但是老百姓不管那么多,拿鉆子打穿了一個洞。再封上,他又要打!”

中國青年報記者問:“那政府就沒有辦法了嗎?”

“沒辦法咯。老百姓有通理的,有不通理的。”杜福興無奈地笑了笑。

他介紹,遇到山洪、下暴雨的時候,政府還會出動安全保衛(wèi)的人員去把守橋兩邊,防止群眾過橋。

“這樣在兩頭看著,能防止得住嗎?”記者問。

杜副主席承認“很難看得住,就是要過啊,沒辦法啊”,“但是也要看啊。因為老百姓沒有別的路可以走,船也沒辦法放”。

“有人掉下來那怎么辦?”

“掉下來,那政府買單啊。”杜副主席說。

“既然實際上人們一直在通行,能不能考慮先修上護欄?”

“還是不能修護欄。因為專家核實這個橋是危橋,不知道什么時候就會塌,按理說是不能通行的。設了護欄,就等于政府變相允許老百姓可以過這個橋了,那樣又怕發(fā)生不安全的事故。”杜副主席說。

“現(xiàn)在不就已經(jīng)造成事故了嗎?”中國青年報記者問。

“有事故,那是老百姓自愿,自覺自愿要過的。如果政府圍了護欄,允許群眾大量通行,出了問題,我們擔不起這個責任,不好交待。比如那位騎摩托車出事的村民,其實他完全可以繞路從漫水橋上過,原因不在我們,在他自己愿意圖方便走危橋。所以我們政府只給了他家5000元安葬費。”杜副主席說。 (記者 莊慶鴻)