染缸“出色” 來自浙江柯橋的產業集聚升級調查

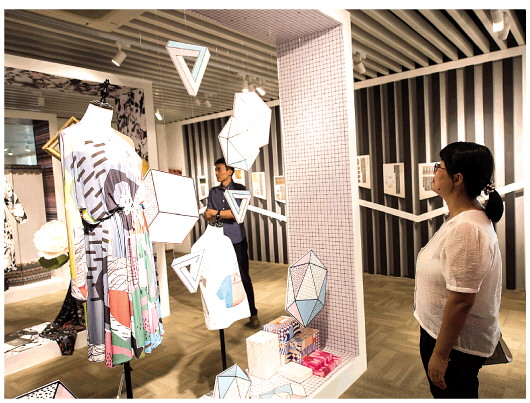

人們在柯橋區參觀經典印染花型設計。近年來,有“中國最大染缸”之稱的浙江省紹興市柯橋區借助創意設計平臺,充實印染業設計力量,推動紡織印染產業升級。 新華社記者 翁忻旸攝

工廠搬遷與否,早搬還是晚搬?這個曾令趙國平輾轉反側的難題,如今早已有了答案。但若叫他重新選擇,照樣還會猶豫再三。

早在2010年,這位紹興柯橋先鋒實業有限公司董事長與眾多本地印染企業同行一樣,陷入這個由產業集聚升級帶來的難題。

按照當地政府“綠色高端、世界領先”的產業定位,這些印染企業的“前途”,從此指向30公里外的濱海工業區。

“去”就要升級,“留”也得轉型,趙國平與大多數卡在中間的企業主一樣,遲遲拿不定主意。

柯橋由原紹興縣撤縣設區而來,在全國印染業“三分天下有其一”,素有“中國最大染缸”之稱。以至于人們用浸染布料的染缸,泛指這里的紡織印染業。“染缸”也成了柯橋的代名詞。

這樣一直拖到2015年,柯橋區發起第三批產業集聚行動:明確除濱海工業區外,其他地方不再保留印染企業。

深陷焦慮之中的趙國平,終于下決心轉戰濱海工業區,做出“從業20年來最艱難的一次抉擇”。

如今經過集聚升級,當地印染企業已由212家減少至109家。

這個自帶色彩的“染缸”故事,也有了一個全新的敘事主題:趙國平們“何去何從”的糾結背后,蘊藏著怎樣的產業邏輯?與簡單盲目的政策“一刀切”相比,這種讓市場主體“走投有路”的做法,又如何廓清政府的職能……

本報記者帶著這些問題,兩度走進柯橋,尋找答案。

染缸的顏色:坯布知道,江河也知道

“世界紡織看中國,中國紡織看柯橋。”這座紡織傳統深厚的千年古鎮,早在明清時期就有“時聞機杼聲,日出萬丈綢”的盛譽。

改革開放之初,柯橋人瞅準滌綸面料熱銷的機會,率先辦起紡織印染廠。時至今日,一些老柯橋人仍管織布叫“跳迪斯(滌絲)科”。

1979年,趙國平的父親趙源龍帶領村民辦起了紡織印染廠,成為第一批“跳迪斯科”的柯橋人。一時間,生產絳綸、絲綢等紡織品的鄉鎮企業遍地開花,出現了“村村點火,戶戶冒煙”的景象。

柯橋是典型的江南水鄉,河網密布,一批頭戴烏氈帽、手搖烏篷船的布販子,沿河叫賣這些村辦工廠生產的布料,自發形成一條熱鬧的“水上布街”,全國各地布商紛紛涌來進貨。

由于市場面料種類多、花色新,生意越做越紅火。這些人稱“船老大”的布販子們拋櫓上岸,從“布匹一條街”到“中國輕紡城”,親歷了這個世界最大的輕紡集散中心誕生。

上承織造下接服裝的柯橋印染,始終與輕紡市場繁榮相得益彰。

據柯橋區經濟和信息化局原副局長徐祥林介紹,“染缸”撐起柯橋工業經濟的65%,占全國紡織印染總量的三分之一。產量最高的年份,全區染布超過180億米,可繞地球450圈。

多年來,在這些異彩紛呈的染缸背后,是柯橋人再熟悉不過的畫面:進出柯橋城區的公路上,運送各種布料的大貨車終日川流不息,拉進來的成匹的白色坯布,運走時都變成五顏六色的印染布。

然而,印染與污染僅一字之差。近年來,人們逐漸發現這些染過坯布的染料,也污了江河,涂了田野。

“前些年,印染廠染什么布,一看河水就知道了。河水跟著染料變,染黃布就是黃河,染綠布就是綠河。老百姓都叫它們‘彩虹河’。”陪同記者采訪的當地人魏金金回憶說。

柯橋地勢平緩,河道流速慢,自凈能力弱。一些印染廠取水、排水的河道,也是老百姓日常生活的水源。在當地工業污水排放中,印染業占比曾高達90%;與水相關的環保投訴,一度占到六成以上。

在坯布印染過程中,每天還產生約2000噸廢渣。過去曾有個別企業圖省事,將這種染料和污水殘渣倒進農田,惹得老百姓抱怨不斷。

柯橋人腰包鼓了,對環境也有了更高期待。上世紀90年代,柯橋修建了當時亞洲最大的污水處理廠,日處理污水60萬噸。然而,隨著印染產能不斷擴大,個別企業偷排偷放,排污管道泄漏等現象仍時有發生……

前些年,印染業利潤之低,令人大跌眼鏡。2009年,柯橋染布156億米,利潤只有13億元,平均每米僅掙8分錢、耗水達12.7公斤。依此推算,一年就得抽干20個西湖,而每噸污水又要污染20噸水體。

盡管市場始終在競爭變化之中,行業利潤也會發生波動,但如此巨大的環境代價,實屬難以承受之重。國內產能過剩和全球產業轉移,對柯橋印染業的沖擊和影響也日益明顯。

“現在不光西南地區,其他沿海省份也在搞印染。”浙江省印染行業協會會長、紹興海通印染有限公司董事長李傳海直言,印染行業屬于限制發展的“兩高”產業,各地扎堆入局勢必加劇產能過剩。

早在2002年,為突破工業發展空間限制,原紹興縣提出在濱海工業區“再造一個紹興”。被寄予厚望的柯橋印染行業,開始了產業集聚的“破冰之旅”。

據柯橋印染產業集聚升級工程建設辦公室(以下簡稱集聚辦)首任主任趙金良介紹,當時只招來52家印染企業,由于園區未達招商預期,被迫引進其他產業入駐,形成不同產業“雜居”的格局。

2010年,原紹興縣決定5年內將八成以上印染企業遷至濱海,在毗鄰錢塘江入海口的灘涂上,規劃出一萬畝土地承接集聚。

前來考察的印染企業老板們,剛看到這片荒無人煙的土地時,心里直打怵。

企業的臉色:“小賬”算清,還得“大賬”算對

顯而易見,柯橋印染產業集聚的目的是升級,并非簡單的搬遷。

與市場自發形成的集聚不同,這種由政府主導的產業升級,更需要調動企業的積極性。集聚辦在對100多家印染企業篩選摸排前,本想先抓大放小“打個樣”,沒料到只有23家老板點了頭。

“大多數老板都在觀望,指望別人先蹚路,自己再去也不遲。”趙金良回憶說。

根據產業升級的目標,他們對這些印染企業生產規模、工藝設備和環保水平,設立了相應的進入門檻。擺在企業面前只有兩條路,達標者可搬遷升級,未達標和退出者,只能選擇合并、轉型或關停。

按著集聚企業標準,印染企業日均污水排放量為2000噸,可獲批工業用地50畝。排污量每超過1000噸,可增加10畝土地;排污量不足的,可與其他企業合并達標后入駐。

“政府只給一塊地,廠房由企業自建,升級還得增加投資,最終效益仍是未知數!”一些印染企業老板擔心經營成本偏高,將來競爭不過外面的印染企業,甚至還有過“誰先集聚誰先死”的說法。

從1995年接手父親創辦的印染廠后,趙國平搞得有聲有色——這座占地百畝的工廠,年產值達2億元,利潤至少2000萬元以上。守著還算滋潤的小日子,他感覺實在沒必要再花錢瞎折騰。

“員工都是鄰里鄉親,誰愿意舍近求遠跑通勤?”最初并沒動過搬廠念頭的趙國平,以為自己能置身事外。

趙金良的回憶,也間接證實了這種說法。“摸排時企業反映,員工嫌遠不愿意去,新廠重新招人工資得比原來高,短途運輸成本也會增加。”當時按趙金良測算,企業經營成本將增加20%。

李傳海以集聚企業“煤改氣”為例,向記者解釋道:“不僅經營成本激增,還需要購買新設備替代原有燃煤設備,這又是一大筆開支。”

在紹興柯橋恒惠紡織有限公司(以下簡稱恒惠),總經理金良指著一套日處理污水2000噸的設備告訴記者,2011年他們花1000萬元,購買這套本地最早的膜處理污水系統。

本來打算使用10到20年,光鋼板就用了400噸,現在根本沒法拆走了。

更讓人心里沒底的是配套。當時,現場“三通一平”還沒搞,政府只承諾會同步建設電廠、污水和污泥處理廠等配套設施。萬一這些配套設施跟不上,搬遷過來的企業連生存都成問題。

事后證明,這種擔心并非多余。直到2015年,有的重要配套設施才到位。一位知情人透露,園區曾因用地指標不足,延誤建設一年多。

這段時間,有人患得患失,有人中途反悔,還有人無可奈何。一位不愿透露姓名的企業老板抱怨,“我們有排污牌照,為啥非搬不可呢?”

一些負有就業和稅收責任的鎮街干部,在落實集聚動員任務時,也存在口氣堅決而態度曖昧的情形。

果然,第一批集聚雖小有收獲,卻并不樂觀。3個月后,他們又啟動了第二批,兩批一共簽約不過40家企業。第三批集聚攻堅時,仍有100多家印染企業在觀望中。

產業集聚對原有配套企業而言,無異于釜底抽薪。裝機容量3.9萬千瓦的上游的熱電廠——紹興其其熱電有限公司(以下簡稱其其熱電),高峰時年銷售額兩億多,供熱收入占了大頭。

其其熱電總經理葉利其坦言,供熱失去下游印染廠的出口,按照要求電廠也不能發電,而濱海已有配套熱電廠,我們又跟不過去。

熱電廠關停后,當地政府根據裝機容量和煤價,補償3年利潤。葉利其說,熱電廠屬于特殊廠房,只能拆除,無法改做他用,其處理和補償方案還有待進一步明確。

政府的角色:“走”有路,“投”也有路

“我們特別擔心,先來的企業活不好,后面就更不敢來了。”干了五年半集聚辦主任的趙金良,苦辣酸甜嘗了個遍,“上有集聚指標,下有企業訴求,夾在中間壓力非常大,搞不好會被人戳脊梁骨的”。

為了減少企業后顧之憂,他們出臺了一系列配套政策。如鼓勵印染企業加大設備更新改造,對技改給予一次性補貼15%,高于普通行業15倍。

同時,禁止沒有排污指標權的企業生產,支持由政府核定的排污指標入市交易,也可抵押貸款。

坊間傳言,當年有的企業玩“貓膩”,重復回注排放污水虛增排污量。一些受訪企業老板不以為然,反問造假哪有這么容易。

“排污指標開始幾百元一噸,沒多久就漲到幾萬塊錢。”李傳海回憶道。

柯橋還給集聚企業兩年過渡期,老廠不關、新廠照開,排污量不超標即可。過渡期結束,老廠土地可“退二進三”,由工業用地轉為商業開發。

還有受訪企業老板向記者反映,第二、三批企業老廠房的處置政策,目前執行還不到位,耽誤企業退出和轉型。

李傳海等人認為,老廠轉商業開發和排污指標可交易抵押,是解決企業后顧之憂最核心的兩條政策,為不愿或無力集聚的企業留了退路。

在讓企業“走投有路”的同時,環保的“緊箍咒”也越念越緊。第二批排污量門檻翻番到4000噸,按60畝標準供地;第三批排污量門檻拉升至1萬噸,按80畝標準供地,并明確要求除濱海工業區外,其他地方原則上不再保留印染企業。

時過境遷,當人們意識到“這回政府是來真的”時,集聚條件也已今非昔比了。“第一批土地價格每畝才2萬元,如今已經漲了10倍。廠房每平方米的建設成本,也從800元升至2000多元。”有人不無懊悔地說。

“對小企業來說,這樣不大公平。”一位受訪印染企業負責人吐槽,“我們都是合法企業,區別不過大小而已,生存還是淘汰,最好由市場來決定。”

再三權衡的趙國平,最終選擇與另外一家印染企業合并,總算湊夠一萬噸污水排放量,趕上第三批集聚的“末班車”。

2018年5月,總投資7億元的禾盛印染股份有限公司正式投產。趙國平與合并企業老總一道,定期出任公司輪值董事長。

感慨之余,趙國平并不回避老廠土地升值的話題。兩相比較,他感覺并未吃虧,畢竟有老廠土地在手,將來轉型發展也有本錢。

”如果讓我重新選擇,照樣還會糾結的!”他回答道。

隨著園區準入門檻持續提升,企業合并力度不斷加大。第一批21家集聚企業,股東來自23家企業;第二批19家涉及28家企業;第三批17家涉及63家企業。加上2002年入駐的52家,目前柯橋共有印染企業109家。

恒惠自有1000噸排污指標,也考慮過“組團”合并,花費大半年時間也沒談攏。后來,他們把印染車間搬至上虞區一處化工園內,與濱海工業區僅一江之隔,相比搬遷的費用略低一些。

也有一些企業選擇退出,將排污指標轉賣。

2016年,原紹興華紡染整有限公司負責人何云來,剛以每噸1.8萬元價格賣掉600噸排污指標,價格就漲到了2.4萬元。后來,他兒子和小舅子又想干印染,只得合伙從別處買排污指標了。

“現在有錢也買不著!”退休在家的何云來對記者說,“己經停產的老廠房,每年租金也從40萬元漲到100多萬元了。”

16歲就在市場賣布的傅雙利,從內銷做到外貿,2008年出口額達3500萬美元。他通過購買原紹興迎豐紡織有限公司的排污指標,2011年終于入局印染,補全了賣布、織布和染布整條紡織供應鏈。

也有個別印染企業轉而當上“包租婆”:靠出租土地、廠房或者設備盈利。“有的直接出租廠房,有的承租企業租地自建,租金最高的是連廠房帶設備一塊出租。”

市場的本色:尊重規則,更要直面競爭

在柯海大道旁的浙江鴻大印染集團(以下簡稱鴻大)建筑工地,伴隨著機械的轟鳴聲,鴻大項目籌建辦主任孫偉良講述了一段“退群風波”的“家史”。

2018年,紹興市啟動濱海工業區第四批集聚項目,要求越城區47家印染企業合并成5家,跨區域集聚至濱海工業區。

目前擁有2.6萬多噸排污指標的鴻大,號稱浙江規模最大的印染企業,由16家印染企業發起成立。

“中途有兩家公司股東退出,包括一家牽頭的大股東”,孫偉良解釋說,“這些股東企業排污指標不同,決策份量自然有別,加上前期磨合運作不暢,一些小股東感覺沒有存在感,甚至心生退意。”

經相關部門協調溝通,最終這家大股東決定退出。這時已無其可供選擇的企業合并,此舉意味著這家企業或將徹底退出印染行業。

小到車間分配、活動組織、會務協調,大到法人治理結構、財務、融資方式等事項,一直扮演協調角色的孫偉良,著實付出很大氣力,也受了不少委屈。

據初步測算,鴻大正式投產后,年產值約50億元,納稅10億元,尤其每年水、電、氣等費用,較集聚前可節省8000萬元左右。

這種因市場準入門檻限制而“自愿”合并的企業,內部組織、管理機制存在先天性缺陷。雖說共同成立了新的企業,股東們卻依舊各干各的,只是把原來的企業變成車間了。

深諳其中難處的徐祥林舉例說:“如果投資一個數億元的大項目,是選擇自有資金還是銀行貸款?拿不出現金的股東會希望由集團公司貸款,而這對于現金充足的股東來說,則意味著增加財務風險。”

經歷過“退群風波”后,鴻大制定出權責明確的決策機制:遇事集體商議,有爭議時少數服從多數。說來有趣,雖然企業前期運作出現問題,當地的重視程度和支持力度不減,光項目動工剪彩就搞了四次。

不光企業內部要磨合,配套產業也要對話。濱海工業區有4家配套熱電廠,在為印染企業供熱的蒸汽價格上,供需雙方經常爭論不休,意見難以統一。

“在相對壟斷的電廠面前,印染企業成了弱勢群體。”柯橋區印染工業協會秘書長王建平還打比喻說,“蒸汽每個月漲二三十元。一年下來有的企業得多花2000多萬元。”

柯橋區印染工業協會和柯橋區熱電協會,都曾代表各自行業“出頭”,為蒸汽定價方案“斗法”。

他們向相關部門反映各自訴求,由物價局主導談判,最終雙方就定價方案達成共識——在成本基礎上,給電廠5個點的固定利潤,煤價一有變動,蒸汽價格也跟著調。

在浙江越新印染有限公司(以下簡稱越新)董事長濮堅鋒看來,企業合并后的磨合、要素價格的波動,都屬于不可避免的短期陣痛。

隨著產業集聚人才競爭加劇,核心人員頻繁流動現象令人煩惱,但他堅持認為,集聚形成的區位優勢會帶來長期機會,與企業設備技術升級同步,管理模式也可以做一些創新嘗試。

在越新一樓的數據中心,一塊藍色大屏幕上,分區顯示訂單排產、訂單進度、訂單結構、業績分析等指標。

濮堅鋒不無自豪地說:“這兩年我們搞數字化改造,已實現生產的智能監控、智能排產和質量分析。”

“這套系統相當于現實工廠的數字孿生。”他進一步解釋說,通過從每一臺機器上采集的數據,可以追溯生產操作流程中每一個環節,不斷優化生產流程,實現管理的自動化和數字化。

同樣在數字經濟賽道上奔跑的,還有浙江迎豐科技股份有限公司。這家去年在上交所成功上市的印染企業,被譽為“染缸”里飛出的“金鳳凰”。

董事長傅雙利在剛剛裝修的新廠房里,興致勃勃地介紹自主開發的“產業大腦”,客戶通過手機可以看到企業生產流程和質檢標準,從而打通生產端和消費端。

目前,當地有40余家印染企業正在開展數字化、智能化改造。

徐祥林告訴記者,柯橋產業集聚升級以來,累計騰退土地1.3萬畝,淘汰落后設備2000多臺,高端設備普及率60%以上,已有一批傳統印染企業采用數碼印染、無水印染等創新型、生態型的印染工藝。

與此同時,每米印染布附加值提高15%以上,平均浴比由1:10提高到1:5,即原本染一米布需要10公斤水的話,現在只需要5公斤。“廢水廢氣減少排放1/3,土地節約了1/3。”他補充說。

集聚終將塵埃落定,升級絕非一勞永逸。這些通過集聚升級“關隘”的印染企業,仍然感到壓力不減。

無論是去年秋季短暫的拉閘限電,還是“每年削減3%-5%的排污指標”“實行排名后5位的末位淘汰制”業內傳聞,讓這些印染企業老板愈加清醒,在尊重規則的同時,更要勇于直面競爭。

歸根結底,市場主體的競爭實力,一定來自于市場。