建黨之前:陳獨秀在上海

作者:徐濤(上海社會科學院副研究員)

“南陳北李,相約建黨”是中國共產黨創建初期一段常常被人傳頌的佳話。“南陳”是指陳獨秀,安徽懷寧人;“北李”名作李大釗,河北樂亭人。更往深處講,所謂“南陳北李”中的南、北之別,其實不僅是陳、李兩人籍貫,更加指向的是他們兩人活動主要所在的城市,一處是上海,一處是北京。北京是明清的帝都,上海乃各國之租界,城市品格不同,生活氛圍迥異,近代中國的“雙城記”也是百年回望革命歲月,深入理解時代偉人的另一個絕佳路徑。

陳獨秀人生事業發展與上海這座通商大埠密切關聯。陳獨秀一生高光時刻,從1915年9月他創辦《青年雜志》始,至1932年10月被押解南京離滬止,其間除去3年任職北京大學文科學長外,17年間約有14年在上海度過。從此一簡單數據即可見,上海在陳獨秀生命中的分量。

上海南昌路100弄2號,中國共產黨發起組成立地暨《新青年》編輯部舊址

赴滬辦報初試啼聲

陳獨秀清光緒五年八月廿四日(1879年10月9日)辰時誕于安徽安慶北門后營,前往南京鄉試之前,都是在山城小市“周圍九里十三步的安慶城”里度過,學的也不外乎是四書五經。1897年,年僅18歲的陳獨秀寫下了洋洋灑灑7000余言的《揚子江形勢論略》,文章旁征博引,文風氣勢磅礴,這位少年頭腦中之思想早已溢出安慶城,溯著這條“東半球最大之水道”,論及“揚子江口”,談崇明、談吳淞、談川沙,唯獨不談外國租界。其實我們若是細細品讀,就會發現言辭之間每每論述長江防務之對象時,所謂“大敵”“外侮”“歐西之鐵甲”,無一不與上海有關。

一年后,江南鄉試之旅徹底改變了陳獨秀的人生軌跡。“江南鄉試是當時社會上的一件大事,雖然經過了甲午戰敗,大家仍舊在夢中”,年近花甲的他依然清晰地記得40年前那幾天的考試一幕幕荒謬景象:“考頭場時,看見一位徐州的大胖子,一條大辮子盤在頭頂上,全身一絲不掛,腳踏一雙破鞋,手里捧著試卷,在如火的長巷中走來走去,走著走著,腦袋左右搖晃著,拖長著怪聲念他那得意的文章,念到最得意處,用力把大腿一拍,蹺起大拇指叫道:‘好!今科必中!’”這一幕讓陳獨秀忘記了科考,足足“看呆了一兩個鐘頭”,由徐州大胖子一人聯想到所有考生“這班動物”得了志后,國家和人民要如何遭殃的悲慘情景,最后不由感嘆梁啟超那班人在《時務報》上說的話是有些道理呀!這便是他由選學妖孽轉變到康梁派的最大動機。他那時還未曾到過上海,只是“曾聽人說上海比南京還要熱鬧多少倍”。因為南京給陳獨秀留下最深刻城市的印象是“儀鳳門那樣高大的城門”,他就“幻想著上海的城門更不知如何的高大”……(陳獨秀:《實庵自傳》)

弱冠成年的陳獨秀很快就有了親眼見識上海“城門”的機緣。1898年起,陳獨秀多次路經上海,奔赴東北、東渡日本,但究竟有多少次在此中轉,停留幾日,有何見聞,苦于沒有任何史料留存,各種傳記、著作鮮有述及。上海的城門其實遠不如南京城高大,后來甚至沒有了城門,但它的確“熱鬧”,最終沒有像南京那般讓陳獨秀失望。

1903年,陳獨秀再次從安徽來到上海,與章士釗、蘇曼殊等人一道參與到《國民日日報》的創辦工作中。之前他雖然也多次到過上海,但終究只是匆匆過客,此次辦報乃是計劃長待的,意義有所不同。《國民日日報》是在公共租界“昌壽里之僻樓”(據考證為新馬路梅福里,今黃河路125弄)出刊的。以前辦報與今日大不相同。為了方便派報人員發行報紙,各報的館址所在地或印刷發行點總相對集中在某一城區。考察維新時期上海新刊的報紙活動,我們就會發現,相當數量的報館都集中在新馬路及其附近。那里不僅有《國民日日報》,還有大名鼎鼎的《時務報》《農學報》《集成報》等十幾家報館。他們還是一群年輕人,上海租界物價不低,生活顯得十分窮困。章士釗事后回憶道:兩人蟄居,對掌辭筆,足不出戶,興居無節,頭面不洗,衣敝無以易,并也不浣。一日晨起,愚見其黑色袒衣,白物星星,密不可計。愚駭然曰:“仲甫(陳獨秀,字仲甫),是何物耶?”獨秀徐徐自視,平然答曰:“虱耳。”其苦行類如此。(孤桐:《吳敬恒——梁啟超——陳獨秀》,《甲寅周刊》第1卷第30號)當時正值“《蘇報》案”事件尾聲,《國民日日報》確為接替已被查封的《蘇報》而創辦,咸稱為“《蘇報》第二”,但細讀來,這張新報紙的語調還是“舒緩”得多了,所刊的文字有時論、學術、思想介紹,以及中外、地方新聞等。因為文章作者都是匿名的,我們很難確認哪篇文章是陳獨秀本人的手筆。《國民日日報》經營得并不成功,僅3個月又25天即告停刊了。

創業失敗的陳獨秀不得不離開上海,回到老家,不甘心的他又張羅主辦起了《安徽俗話報》。辦此報之目的,用陳獨秀自己的話來講,“一是把各處的事體說給我們安徽人聽聽”,“二是要把各項淺近的學問用通行的俗話演出來,好教我們安徽人無錢多讀書的,看了這‘俗話報’,也可以長點見識”(《開辦〈安徽俗話報〉的緣故》,《安徽俗話報》1904年第1期)。由此可見,陳獨秀此時啟蒙意愿之濃烈,而啟蒙對象之有教無類。但因為俗話報社所在的蕪湖并沒有印刷廠,陳獨秀不得不把編輯好的稿子寄往上海,由與他相熟的東大陸書局印刷,印好以后再寄回。《安徽俗話報》就這樣辦了不及兩年,陳獨秀突然選擇“一定要教書去了”,也就自動停刊了。(汪原放:《回憶亞東圖書館》,學林出版社1983年版)

其間,陳獨秀曾又回過一次上海,這次來滬經歷與此前迥然不同。1904年秋,他得章士釗之邀,參加了“軍國民教育會暗殺團”(一稱“愛國協會”),其目的為“先狙擊二三重要滿大臣,以為軍事進行之聲援”。約莫一個月時間里,陳獨秀日復一日地與楊篤生等革命黨人一起試制炸彈。此時他還與“常來試驗室練習”的蔡元培聚談,從此兩人結下深誼。天不遂人愿事十有八九,因華興會長沙起義失敗,加之革命黨人萬福華在滬行刺廣西巡撫王之春事敗,暗殺團機關被查抄,計劃被終止,革命黨人星散。(陳獨秀:《蔡孑民先生逝世后感言》;蔡元培:《我在教育界的經驗》)

創辦《新青年》聲名鵲起

12年后,陳獨秀37歲,中國已經沒有了皇帝,但政治的局面似乎更壞了。中華民國徒有其表,尊孔復古的思潮在中國大地沉渣泛起,為袁世凱的帝制復辟鳴鑼開道。陳獨秀歷經了“二次革命”的生死,逃亡日本,于此時再次回國,租住在了法租界嵩山路吉益里(據考證為今太倉路119弄)。上海法租界當時剛剛擴充界址到此,原來是一大片農田的土地突然有了商業價值,房價要比法租界舊區與公共租界低廉許多,中外商賈紛至沓來,競相“永租”建房,出租牟利,盧家灣一帶的房地產業就這么興旺起來。陳獨秀所租住的吉益里,也是那批剛剛造好不及1年的一樓一底、磚木結構的里弄房子。他與闊別一年之久“忽咳血”的妻子高君曼重聚,住在21號里,一同居住的還有三個兒子陳延年、陳喬年、陳松年和大女兒陳玉瑩。上海居,大不易,陳獨秀的家庭負擔不可謂不重,因陳延年常與他鬧糾紛,家庭生活也談不上和睦,但更讓他痛心疾首的還是這個國家的持續沉淪。

陳獨秀認為,救中國、建共和,首先得進行思想革命,而要改變思想,須辦雜志。他放棄安徽舒適的生活,再次選擇在上海“蝸居”,心里是有著創辦一個大型出版公司兼營雜志的一攬子規劃的。這個事業似乎只有在上海才能完成。此時的上海已是中國出版中心,全國出版業的80%以上集中在這里,形成了比較完善的出版市場,從著書、編書到印刷、發行,都相當齊備,具有其他城市無法匹敵的優勢。抵達上海的第二天,陳獨秀就投身于這項工作,陸續與一些同鄉、好友進行商量。經過一段時間的奔走,這一宏大計劃雖然沒有完全實現,但出版一本雜志作為計劃一部分得以先行。也正是因為有了這個一攬子遠期目標,1915年,群益書社才會在并無賺錢勝算的情況下,慨然投入每月編輯費和稿費200元來出版《青年雜志》,第二卷起改名為《新青年》。

當時上海市面上能看到期刊、報紙數不勝數,從中脫穎而出,決非一件簡單的事。至于《青年雜志》為何不合常理,很快更名,據云是因為當時上海的基督教青年會看到《青年雜志》出版,來信投訴,認為“群益(書社)的《青年雜志》和他們的《上海青年》(周報)名字雷同,應該及早更名,省得犯冒名的錯誤。想不到‘因禍得福’,《新青年》雜志和他們的宗教十分濃厚的周報更一日日的背道而馳了”(汪原放:《回憶亞東圖書館》)。

上海的法租界雖然秉承“出版自由”的價值,但也并非絕對安全的飛地。1914年12月袁世凱政府頒布的《新聞法》明文規定:任何新聞工作者觸犯了“國家安全”“社會道德”和“社會福利”都將被視為罪犯。雜志初創的第一年里,陳獨秀非常小心地不直接涉及政治運動,甚至連反儒家思想運動也暫不開始,而是集中精力召喚中國青年來注意西方進步的新思想。這本啟蒙雜志不再有教無類,目標讀者群體是非常明確的。在首期《敬告青年》一文中,陳獨秀解釋了“新青年”對一個國家的重要性。青年是社會里最富生命力的成員,因而在社會現象中是有著決定性作用的。他希望看到的中國青年是“自主而非奴隸的、進步而非保守的、進取而非退隱的、世界而非鎖國的、實利而非虛文的、科學而非想象的”(《敬告青年》,《青年雜志》第1卷第1號)。以后數年中,陳獨秀一人于上海所辦的《新青年》,號召“民主”“科學”“反孔”和“文學革命”,以歐美國家——尤其是法國——為模范,以期使得沉落的中國能夠民族復興,快步邁向一個現代化的強國。

陳獨秀創辦《新青年》之初,即十分自信認為“只要十年、八年的功夫,一定會發生很大的影響”,不承想成功來得比他預想的更快,《青年雜志》最初每期只印1000本;從第1卷第2號開始列出“各埠代派處”,計有49個省市的76家書局;后來越出越好,據汪原放的統計,《新青年》銷量最多時“一個月可以印一萬五六千本了”(汪原放:《回憶亞東圖書館》)。陳獨秀因為《新青年》雜志的成功,也成了“極負盛名”(毛澤東語)的人物,一躍成為中國知識分子的領袖之一。

就在此時,蔡元培正式出任北京大學校長,任命當天(1916年12月26日)早上9點,他就跑到陳獨秀出差北京下榻的旅館與之相晤相談;同日,蔡元培應信教自由會之邀,在中央公園演講,陳獨秀到會聆聽,并以“記者”名義記錄為《蔡孑民先生在信教自由會演說》刊載《新青年》第2卷第5號上。可以想象,陳、蔡兩位有著過命交情的革命老友此時京城再聚是何等歡欣。與陳獨秀同行的汪孟鄒在日記里記下這富有歷史意義的一幕:“十二月二十六日,早九時,蔡孑民先生來訪仲甫,道貌溫言,令人起敬,吾國唯一之人物也。”首次見面,蔡元培就“相與商定整頓北大的辦法,次第執行”。初晤之后,“蔡先生差不多天天要來看仲甫,有時來得很早,我們還沒有起來,他招呼茶房,不要叫醒,只要拿凳子給他坐在房門口等候”——這是汪孟鄒回上海后對亞東圖書館同人敘說的京華佳話。汪原放他們聽了,感嘆道:這很像“三顧茅廬”哩!(汪原放:《回憶亞東圖書館》)

蔡元培之所以一而再、再而三地邀請陳獨秀,是因為陳此時根本不想離開上海,心里放不下《新青年》。陳獨秀顯然更指望用《新青年》主筆的身份來影響全國的思想面貌,而非僅僅做一名大學教授。蔡元培立即勸他:“就把《新青年》搬到北京來辦罷。”(沈尹默:《我與北大》,《中華文史選輯》第61輯)既然有此承諾,陳獨秀不便再加拒絕,于是答應蔡元培前赴北京大學任文科學長。但陳獨秀對北京之旅一開始就是心存疑慮的,他當時對吉益里的鄰居岳相如說:“蔡先生約我到北大,幫助他整頓學校。我對蔡先生約定,我從來沒有在大學教過書,又沒有什么學位頭銜,能否勝任,不得而知。我試干三個月,如勝任即繼續干下去,如不勝任即回滬。”(石原皋:《陳獨秀生平點滴》,《安徽文史資料選輯》1980年第1輯)

陳獨秀北上,參與和領導了后來的五四運動。

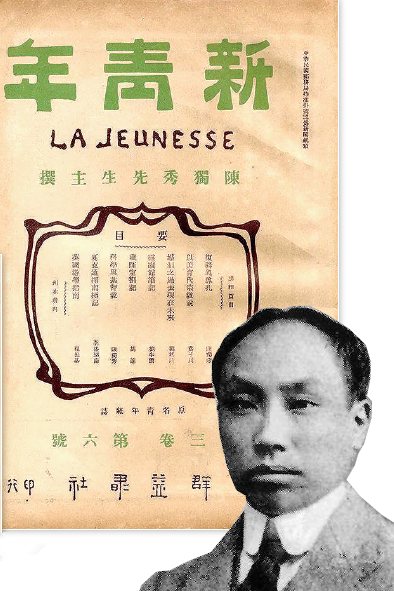

1915年,陳獨秀在上海創辦《青年雜志》,從第二卷起改名為《新青年》。《青年雜志》創刊號

開啟建黨偉業

第一次世界大戰的殘酷進程以及丑惡結局,讓西方國家走下了神壇。很多追求建立新中國的知識分子不再迷信達爾文、赫胥黎、斯賓塞、盧梭和康德,而開始熱心研究圣西門、托爾斯泰、克魯泡特金、羅素和馬克思了。五四運動爆發后,陳獨秀十分支持學生運動。1919年6月11日晚,陳獨秀在北京城南新世界游樂場散發《北京市民宣言》愛國傳單,遭北洋政府警察廳逮捕。在各方的奔走和營救下,迫于社會輿論的壓力,北京政府當局在將陳獨秀關押98天后,終于釋放了他。

不知“京師警察廳”的圍墻里具體發生了什么,但此次牢獄之災,可謂是促進了陳獨秀思想徹底的共產主義化。聽聞北京當局正在準備再次逮捕他,陳獨秀于1920年年初,在李大釗的幫助下做了一番偽裝,乘驢車至天津,又由天津轉抵上海,暫住亞東圖書館。后來,同鄉好友柏文蔚正要離滬他任,便把租住的環龍路老漁陽里2號(今南昌路100弄2號,中國共產黨發起組成立地暨《新青年》編輯部舊址)連同里面的家具一起留給了陳獨秀。陳獨秀夫婦住在樓上廂房,樓下客廳即是《新青年》編輯部,亦為會客開會之所。陳獨秀離開北大、回到上海,對近代中國之影響不可謂不深遠。

盡管近代上海不是一個遠離政治紛爭的桃花源,租界當局也不斷地采取措施壓制和取締他們所認為的“異端邪說”,但由于一市三治的城市格局,兩個外國租界和華界當局對于思想文化的禁忌各有不同,所以采取的措施和行動也不盡一致。上海租界對報刊的管理,采取的是西方國家通常實行的追懲制。在這種制度下,出版物可以自由出版,行政機關不審查原稿而審查出版物,如發現出版物有違法內容,通過法律途徑制裁。一言以蔽之,彼時陳獨秀所致力的事業,似乎只有在上海租界才可能是安全的。陳獨秀再次選擇在上海定居,其間有著歷史的必然性。

較為寬松的生存環境,造就了上海一地的思想文化界比中國其他地方更加活躍。陳獨秀并非先知先覺者,整體而言,上海此時已有一批不同的社會主義信奉者都在熱心地研究著馬克思主義,甚至許多活躍的國民黨員都開始左傾。當陳獨秀攜《新青年》南下上海之后,以他的威望立刻吸引了一群活躍的知識分子同他一起研究馬克思主義和開展有關活動。他所住的老漁陽里那幢坐北朝南的兩層磚木結構的石庫門房子,自然變作了上海馬克思主義活躍分子的活動中心。來到上海的陳獨秀“乃轉向工農勞苦人民方面”,到中華工業協會、中華工會總會等勞工團體進行調查,深入了解小沙渡和碼頭工人的罷工情況。1920年4月,他參加了上海舉行的紀念“五一”國際勞動節的籌備活動,被推選為大會顧問。5月在《新青年》“勞動節紀念號”上,他以大篇幅介紹中國工人階級的狀況,宣傳勞工神圣理念,并發起成立上海“馬克思主義研究會”。由李漢俊、沈玄廬主編的《星期評論》同時刊發紀念“五一”國際勞動節的專號,配合《新青年》進行宣傳。內容更新后的《新青年》受到了更多人的歡迎。

受陳獨秀吸引,來到他身邊的眾多先進青年中,有一位特別值得一書,那就是1920年5月至7月短暫來滬生活的毛澤東。他寓居在猶太富商哈同營造的民厚南里29號(今上海“1920年毛澤東舊居”)。民厚南里位于公共租界西區,當時算是城鄉接合部。毛澤東剛從湖南第一師范畢業不久,接受了新思想洗禮的他開始踏入社會。毛澤東來上海居住,就是想試一試曾經向往的工讀互助生活,他同幾位驅張(敬堯)代表擠住在一起,一張方桌吃飯兼辦公之用,生活極為簡樸,輪流司炊,大多是油鹽蠶豆拌米煮飯。據當時一同住過的李鳳池回憶,民厚南里29號門前還掛起了“湖南改造促成協會”的牌子。毛澤東曾多次前往老漁陽里2號拜訪陳獨秀。兩人住所距離不遠,步行不急的話,半個小時可以抵達。毛澤東與陳獨秀的上海重聚,對他的思想影響很大。他們的談話很快就從“改造湖南”這樣的現實問題,跳躍到馬克思主義思想的討論上。毛澤東向陳獨秀談了自己所讀過的馬克思主義書籍,有陳望道翻譯的《共產黨宣言》、考茨基著作的《階級斗爭》和柯卡普寫的《社會主義史》等;陳獨秀也向毛澤東談了“他自己的信仰的那些話”。毛澤東曾說,兩人的會面“在我一生中可能是關鍵性的這個時期,對我產生了深刻的印象”。16年后的1936年,毛澤東依然記憶猶新,在他同前來延安采訪的美國記者斯諾訪談中說道:“他(陳獨秀)對我的影響也許超過其他任何人”,“在我的生活中,這是一個轉變時期……到了1920年夏天,在理論上——某種程度地也在行動上——我成了一個馬克思主義者了,而從這以后,我自己也認為是一個馬克思主義者。”(吳黎平譯:《毛澤東一九三六年同斯諾的談話》,人民出版社1979年版)離滬前,毛澤東又一次前往老漁陽里2號,同陳獨秀告別。陳獨秀交給毛澤東一個重要任務——回湖南組建共產黨早期組織。陳獨秀與毛澤東,兩人諸如家庭出身、學術素養等有許多不同之處,但亦有相似方面,那就是天資聰穎、富有主見、意志堅定,具有超群的領導能力。這類人通常不易被別人意見所打動折服,但一旦被別人的意見所打動折服,則全力以赴,一往無前,強毅果敢,不屈不撓。

1915年,陳獨秀在上海創辦《青年雜志》,從第二卷起改名為《新青年》。《新青年》第三卷第六號

與此同時,蘇俄與共產國際也開始考慮設一個“東方局”,主要任務是“與遠東各國的革命力量建立密切的聯系和幫助這些國家建立共產黨組織”。所派維經斯基等人來到上海,與陳獨秀接觸。當維經斯基道出他的使命后,陳獨秀熱烈地響應了他。他們取得共識:任何只是學術性研究馬克思——列寧主義的活動是不夠的,是時候應該組織一個政黨來領導中國的革命了。1920年七八月間,在馬克思主義研究會活動取得進展的基礎上,陳獨秀就在老漁陽里家中成立了中國第一個共產主義小組,并被推選為小組書記。

中國共產黨建黨偉業就此正式展開了。

十圍之木,始生如蘗。陳獨秀經歷數十年演進,由一個厭惡科舉之少年,漸漸成為五四運動、新文化運動的“總司令”(毛澤東語),最終成為中國共產黨的創始人。上海不只作為陳獨秀人生軌跡的虛化背景,而應被視為他思想每一次華麗跳躍的最佳舞臺。對陳獨秀與上海一人一城的關系梳理亦可窺見,中共一大在上海召開有其歷史的必然性。

《光明日報》( 2021年05月14日 13版)