前些天,復旦大學2013級博士仇思雋論文嚴重抄襲一事引發輿論關注,一波未平一波又起,1月23日,中山大學人類學系副教授段穎在微信公號“中國人民大學人類學研究所”上發文,曝光《華僑華人文獻學刊》(第三輯)中《面對家鄉:泰北華人跨界的調適與認同》一文嚴重抄襲自己的著作《泰國北部的云南人——族群形成、文化適應與歷史變遷》(社會科學文獻出版社,2012)。

根據段穎的聲明,涉嫌抄襲一文的作者為臺北市立大學徐榮崇教授和碩士生簡旻蓉。段穎表示,自己與徐榮崇于某次學術會議中相識,自己的著作是他親贈給徐榮崇的,“不想卻遭此惡劣抄襲!”

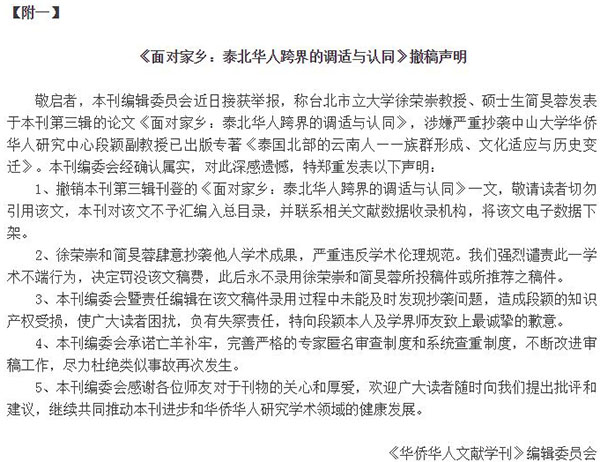

段穎說,在發現抄襲后,《華僑華人文獻學刊》編委會核對后,及時與他聯系,先行致歉,并商議撤稿事宜。

本文圖片來源:“中國人民大學人類學研究所”公眾號

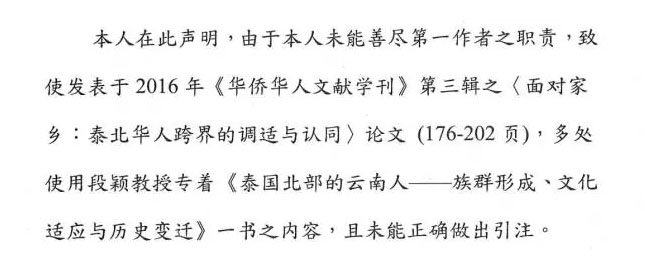

之后,徐榮崇教授在微信群中致歉。但最初徐榮崇只承認作為第一作者,有疏查之過,而將責任推給學生(第二作者)。后徐發函致歉,內容如下:

讀到此致歉后,段穎非常憤怒,“如此聲明,完全置抄襲事實于不顧,僅將大面積抄襲一事視作“未能善盡第一作者職責”、“未能正確做出引注”,避重就輕,毫無悔過之意。”故憤爾發文公之于眾:鑒于事態嚴重,有關學術規范與學者尊嚴,現決定將此事公之于眾,以求共同維護學術共同體的聲譽。

在文中,段穎一一列出了《有關徐榮崇、簡旻蓉論文抄襲的證據》,內容如下:

段著:“‘孤軍’群體自身的利益直接關系到成員的生死,無疑被放到了行動、決策的首位;二是在極端惡劣、復雜的社會環境中,唯有凝聚群體的力量,團結一致,共同應對時局的艱難、困苦,才可以獲得更多的生存機會,因之,在硝煙彌漫、戰火紛飛的年代,軍隊組織與行動對這批背井離鄉的云南人而言意味著生存和希望;三是軍隊作為統治的工具,在特定時期,其運作至少可以使得群體的行動統一、快捷、有效,從而避免因群體內部分歧、沖突而消耗整體力量……‘孤軍同時也是一個具有嚴格、明確邊界的社會組織……’(頁75)”

徐、簡文:“他們在進行任何行動或決策時,總會將生死與群體自身的利益放在第一位;他們知道唯有凝聚群體的力量,團結一致,共同應對時局的艱難、困苦,才可以在極端惡劣、復雜的環境中,獲得更多的生存機會;而且通過軍隊,才能統一、快速、有效指揮群體行動,避免因分歧、沖突而消耗力量。……建立獨特、嚴格的、明確邊界的社會組織(頁181)”

段著:“‘孤軍’作為特定的群體,從其成員組成上我們不難看出,共同的地緣、血緣關系對軍隊凝聚力的形成起到了重要作用。在孤軍中,同鄉和親戚比比皆是,對‘云南子弟兵’的認同也強化了他們的群體意識和情感歸屬。其二,就其功能和結構而言,軍隊內外之別十分明確,等級森嚴,權責分明。而且,如張雯勤所言,第三、第五兩軍的運作以及隨后對難民村的管理、統治,實際上也是漢文化傳統中‘家長制’的運用,特別是在軍隊沒有從屬、孤懸海外之時,‘忠、孝’思想成為軍隊管理、控制的文化原則,兩軍軍長自然成為了這個大家族的家長(Chang,2002:139-143)”(頁75-76)

徐、簡文:“‘孤軍’作為特定的群體,從其成員組成不難看出,共同的地緣、血緣關系對軍隊凝聚力相當重要,同鄉和親戚關系比比皆是,如‘云南子弟兵’。這強化了他們對群體意識和情感歸屬的認同。而且,在等級森嚴、權責分明的軍隊中分外明確。其實,第三軍、第五軍的運作以及隨后對難民村的管理,實際上也是中華文化傳統中‘家長制’的運用,特別是在軍隊失去了政治從屬孤懸海外之時,‘忠、孝’則成為軍隊管理、控制的文化原則,因此,第三軍、第五軍軍長自然成為這個大家族的家長,強化了他們對中華文化傳統的遵循。”(頁181)

段著:“據村民回憶,荔枝的種植并非當地原產,而是二十多年前由潮州人從中國引進的,他們又從潮州人那里買來樹苗,并學習栽培技術,而且和潮州人建立了信譽良好的合作關系。在身份合法后,他們積極購買土地,拓展生產,在這些運作中,注重信用、社會關系和家庭觀念濃厚這些典型的華人特征發揮了重要的作用,萬會長家族企業的發展即是一個成功的范例。……另外,村民在當地引種了許多蔬菜,如萵苣、卷心菜、豌豆尖等,以創造與家鄉相似的生活方式,這也成為’孤軍’村寨被稱為‘泰北小云南’的直接原因。”(頁292)

徐、簡文:“據村民回憶,當地種植的荔枝并非當地原產,而是20多年前由潮州人從中國引進的,他們再從潮州人那兒買樹苗,并學習栽培技術,且和潮州人建立信譽良好的合作關系。再如,在身份合法后,他們積極購買土地,經營拓展,注重信用、社會關系及家庭觀念,展現了典型的華人特征,多數家族企業的發展就是成功范例。此外,村民在當地引種了許多蔬菜,如萵苣、豌豆尖等,創造與家鄉相似的生活方式,使‘孤軍’村寨又被稱為‘泰北小云南’。”(頁182)

段著:“在這一時期,他們所要做的事情,便是與第一代成員一起,開荒辟林,發展生產,他們曾經嘗試種植過許多農作物,最終將生產定位于水果種植和土產加工。”(頁288)

徐、簡文:“在這一時期,他們所要做的事情,便是與第一代成員一起,開荒辟林,發展生產,他們曾經嘗試種植過許多農作物,最終將生產定位于水果種植和土產加工。”(頁182)

段著:“由于村寨的文化傳統及自治會的影響仍希望女性謹守婦道,’足不出戶,待字閨中’,所以在自治會管理時期,除了必要的學習、工作之外,村中并不鼓勵女子向外發展……隨著婦女外出工作可以不斷地為家庭帶來收入,原有的一些禁錮逐漸被打破,新村不少第二代婦女開始‘拋頭露面’,多數家庭均有女性成員外出勞作,或做一些小本生意,如經營土產、雜貨或是到萬會長的水果加工廠做季節工,幫助清洗生姜、剝荔枝等。經濟地位的改善使得第二代婦女在家庭中的地位有所提高。”(頁117)

徐、簡文:“傳統觀念上,村落會希望女性謹守分際,仍保有‘足不出戶,待字閨中’等舊思維下對女性的要求,所以除了必要的學習、工作之外,村中并不鼓勵女子向外發展。然而,隨著‘孤軍’逐漸在泰定居,與外界交往日益頻繁,村內第二代女性開始有機會外出打工或赴臺求學,也與當地的社會、文化有所接觸。婦女開始可以‘拋頭露面’。外出勞作,如幫助清洗生姜、荔枝,到水果加工廠做季節工等。或是做一些小本生意,如經營土產、雜貨等。不僅女性角色開始發生轉變,原有對女性的限制也逐一打破,同時因為可以為家庭帶來收入,幫助家庭改善經濟環境,而使第二代婦女在家庭中的地位有所提高。”(182)

段著:“‘雙語教育’使他們從小開始接觸泰國的歷史、社會與文化,為其以后在泰國本土的發展奠定了良好的基礎,也在其自我意識形成的過程中注入了許多新的文化要素,本土化進程(尤其是泰國國家教育)”使其對于泰國的國家認同逐漸確立,而明了這一點對于我們進一步分析其族群認同至關緊要(陳志明,2002;Chan and Tong, 1995; Pongsapich, 1995:28;Thomson 1993:397-408)。而華文學校及家庭教育對傳統價值觀念的強調,使他們一方面掌握了基本的中文能力,另一方面也使他們逐漸意識到自己與泰族或多或少的區別。而語言的便利及文化的熟悉使他們更容易與外界溝通、交流。較之新村單調、乏味的平靜生活,都市的繁華,求學、打工的經歷更讓他們體會到‘外面的世界很精彩’。(頁157)

徐、簡文:“泰、華合并的‘雙語教育’使他們從小開始接觸泰國的歷史、社會與文化,為其以后在泰國本土的發展奠定了良好的基礎,也在其自我意識形成的過程中注入了許多新的文化要素,泰國的國家教育以及在地化的進程,使其對于泰國的國家認同逐漸確立。華文學校及家庭教育對傳統價值觀念的強調,讓他們一方面掌握基本的華文能力,另一方面也使他們更容易與外界溝通、交流。較之華人村落的單調、乏味的平靜生活,都市的繁華,求學、打工的經歷更讓他們體會到‘外面的世界很精彩’”。(頁183)

段著:“臺灣地區經濟蕭條,就業壓力急增,也使新村第三代通過升學或民間方式赴臺發展的機會日漸渺茫,這也迫使他們不得不考慮自身在泰國的前途和發展。臺灣因此又從現實逐漸回到了他們的想象之中,與中國云南一般,成為遙不可及的‘故鄉’。然而,這并不意味著記憶的消逝與遺忘,語言能力的掌握與媒體資訊的流通,結合自身的成長歷程,使他們得以在‘異域’中追尋共同的想象風格,構建屬于他們自己的關于中國大陸/中國臺灣的知識與圖景,并逐漸積淀于自我意識中的中國大陸與中國臺灣,可能與其父母及祖輩已大相徑庭。”(頁157-158)

徐、簡文:“由于臺灣經濟環境改變,就業壓力變大,第三代通過升學或民間方式赴臺發展的考量降低,這也迫使他們不得不考慮自身在泰國的前途和發展。臺灣因此又從現實逐漸回到了他們的想象之中,與云南一般,成為遙不可及的‘故鄉’。然而,這并不意味著記憶的消逝與遺忘,語言能力的掌握與媒體信息的流通,結合自身的成長歷程,使他們得以在‘異域’中追尋共同的想象風格,構建屬于他們自己的關于臺灣的知識與圖景,并逐漸積淀于自我意識之中,成為其族群認同組成要素,而如今他們意識中的臺灣,可能與其父母及祖輩認知已大相徑庭。”(頁183)

段著:“對于‘孤軍’第一代成員而言,由于出生、成長于中國,對于中國的民族認同和文化意識已是根深蒂固,所以,雖漂泊海外,但‘薪傳中華文明,崇尚固有道德’成為他們辦學興教的使命,如楊校長所言,他們在教學的同時,也注重講授傳統習俗與道德規范,這種觀念對‘孤軍’第二代村民的教育和成長產生了重要影響。而對于第二代而言,除接受父輩的言傳身教之外,由于當時特殊的歷史背景,其居留泰國的身份沒有被正式認可,因之無法與外界廣泛接觸,進而融入泰國社會。所以,學習華文、承襲文化傳統也起到加強該群體內部凝聚力,共同應對外界壓力的作用。另外,在20世紀80年代初,臺灣當局開始援助泰北‘災胞’,使得‘孤軍’后裔有機會赴臺求學、發展,這也大大鼓勵了村民學習華文的積極性,包括在泰國排華、封禁華校,改辦泰文教育的階段,華文教育由于上述幾方面的原因仍得以維系 ”(頁259)

徐、簡文:“對于‘孤軍’第一代成員而言,他們出生、成長于中國,對于中國的認同和意識已根深蒂固。雖漂泊海外,辦學時仍堅守‘薪傳中華文明,崇尚固有道德’之興教使命,教學時,尤注重講授傳統習俗與道德規范……而對于第二代而言,除接受父輩的言傳身教之外,由于當時特殊的歷史背景,其居留泰國的身份仍沒有被正式認可,因之無法與外界廣泛接觸,進而融入泰國社會。所以,學習華文、承襲文化傳統,起了加強內部凝聚力,共同應對外界壓力的作用。所幸,在20世紀80年代初,臺灣當局開始援助泰北‘災胞’,使得‘孤軍’后裔有機會赴臺求學、發展,這也大大鼓勵了學習華文的積極性,雖然期間面臨排華、封禁華校、改辦泰文教育的艱苦階段,但其華文教育由于上述幾方面的原因仍得以維系、發展。”(頁185)

段著:“近年來由于太過經濟的不斷發展,中國大陸、中國臺灣等地商人赴泰投資趨勢看好,而中國大陸赴泰的游客也日益增多,致使泰國國內急需雙語人才。因之,泰國政府逐漸放寬了華文教育政策,這也使泰北華文教育在面臨與臺灣方面聯系逐漸減弱的危機中重新獲得一個發展的機會……”(頁260)

徐、簡文:“近年來泰國經濟不斷發展,中國大陸、臺灣等地商人赴泰投資趨勢看好,而中國大陸赴泰的游客也日益增多,致使泰國國內急需雙語人才。因此,泰國政府逐漸放寬了華文教育政策,這也使泰北華文教育在面臨與臺灣方面聯系逐漸減弱的危機中重新獲得一個發展的機會。”(頁185)

段著:“1982年至1986年間。中國臺灣當局每年資助50名泰北國軍難民村的后裔赴臺升學,這批人無論持有何種證件(如泰國護照、難民證等)入境后,均可換發‘中華民國’身份證,取得合法居留權。1986年后,中國臺灣當局規定‘在臺灣地區無戶籍者’且‘無中華民國國籍者’不得申請入境證(謝世忠,1997:56)。換言之,泰北僑生考取臺灣專科以上院校者,必須持有泰國護照,方能入境就學,且所持僅為學生簽證,不能長期居留。在當時,雖泰皇恩賜參與靖亂的‘孤軍’及其眷屬入籍,但還有一部分人僅取得華僑證、難民證等居留證件,因此,臺灣方面政策的改變,無疑切斷了大多數無泰國公民身份的泰北華裔赴臺求學、發展之路(謝世忠,1997:56-59)。之后一段時間內,憑假證件赴臺之事也時有發生,但這些‘孤軍’后裔赴臺后處境十分困難。柏楊在《棄兒》一文中寫到:

“……這些孩子們不得不拿泰國假護照,‘教育部’和‘僑委會’明知道‘孤軍’子女沒有護照,卻硬要他們繳驗護照,這是自己作偽又逼年輕人作偽的措施。他們來臺后向政府自首拿的是假護照時,政府把假護照沒收,卻不給他們任何一紙文件……他們不能求學、不能工作、不能投宿、不能開車、不能看病、不能租屋、不能出國。不但沒有任何文件證明他們是國民,更沒有任何文件證明他們是人類(柏楊,1995)” (頁133-134)

徐、簡文:1982年-1986年,每年資助50名泰北難民村的后裔赴臺升學,這批人無論持有何種證件(如泰國護照、難民證等)入境后,均可取得合法居留權。1986年后,規定’在臺灣地區無戶籍者’且‘無中華民國國籍者’不得申請入境證。換言之,泰北僑生考取臺灣專科以上院校者,必須持有泰國護照,方能入境就學,且所持僅為學生簽證,不能長期居留。在當時,雖泰國國王恩賜參與靖亂的‘孤軍’及其眷屬入籍,但還有一部分人僅取得華僑證、難民證等居留證件,因此,臺灣方面政策的改變,無疑切斷了大多數無泰國公民身份之泰北華裔赴臺求學、發展之路。之后一段時間內,憑假證件赴臺之事也時有發生,但這些‘孤軍’后裔赴臺之后,處境十分困難。柏楊在《棄兒》一文中寫到:

“這些孩子們不得不拿泰國假護照,‘教育部’和‘僑委會’明知道‘孤軍’子女沒有護照,卻硬要他們繳驗護照,這是自己作偽又逼年輕人作偽的措施。他們來臺后向政府自首拿的是假護照時,政府把假護照沒收,卻不給他們任何一紙文件。……他們不能求學、不能工作、不能投宿、不能開車、不能看病、不能租屋、不能出國。不但沒有任何文件證明他們是國民,更沒有任何文件證明他們是人類” (頁186-187)

段著:“如今,雙語教育在新村已深入人心,村民都明白他們的子女將來一定要在泰國生活,所以學習泰語至關重要,但依照現在的發展趨勢,他們也知道掌握中、泰兩種語言對子女今后的發展極為有利,這也成為他們鞭策自己的子女以及如今年輕一代努力學習華文的原因,但事實上對于從小接受泰文教育、熟悉泰國文化的年輕一代而言,他們進入泰國社會的選擇已顯得更加自由、多元,換言之,華文教育對他們而言已不再是安身立命的根本。”(頁260)

徐、簡文:“至今,雙語教育的影響,對‘孤軍’第三代而言,已深入人心。他們都明白他們的子女將來一定要在泰國生活,所以學習泰語至關重要。但依照現在的發展趨勢,他們也知道掌握華、泰兩種語言對子女今后的發展極為有利,這也成為他們鞭策自己的子女以及年輕一代努力學習華文的原因。但事實上對于從小接受泰文教育、熟悉泰國文化的年輕一代而言,他們進入泰國社會的選擇已顯得更加自由、多元,換言之,華文教育對于他們而言已不再是安身立命的根本。”(頁186)

段著:“上述的復雜形勢也促成了華文學校將要面臨的改革,如教學方案、內容、進度等,新派的改革力量希望華文學校能立足泰國的發展形勢,使其教學更加實用,注重語言能力的培養,而非完全依托臺灣方面的教學大綱……其焦點在于,華文教育的目的何在?是為了‘薪傳中華文化,崇尚固有道德’,還是為了迎合市場需要,簡單、迅速地教授學生一種語言工具。”(頁260)

徐、簡文:“上述復雜形勢也促成了對華文學校未來發展的不同的聲音,并引起了不少的爭論。其焦點在于,華文教育的目的何在?是為了‘薪傳中華文化,崇尚固有道德’,還是為了符合市場需要,以簡單、迅速的方法教授學生使用一種工具?……而另一方則希望華文學校能立足泰國的發展形勢,認為學校課程運作,如教學方案、內容、進度等,應以實用、語言能力的培養、增加口語練習等為主,而非完全依托臺灣地區的課本與教材的規劃與設計。(頁186)

段著:“到20世紀90年代初,中國臺灣當局取消了對他們的資助,視泰北‘孤軍’后裔與其他國家、地區僑生無異,而其入境要求也非常嚴格。1994年中國臺灣當局頒布條例,不再發給來臺僑生‘中華民國’身份證,僑生學業結束后,必須返回僑居國(張雯勤,2002:211)”。這使得年輕一代即使能獲錄取,也多有因證件、經濟困難而無法成行者,其赴臺之路則更加艱難。”(頁134)

徐、簡文:“20世紀90年代初,中國臺灣當局也取消了對他們的資助,視泰北‘孤軍’后裔與其他國家、地區僑生無異,而其入境要求也非常嚴格。1994年臺灣內政部頒布條例,不再發給來臺僑生‘中華民國身份證’,僑生學業結束后,必須返回僑居國。這使得年輕一代即使能獲錄取,也多有因證件、經濟困難而無法成行者,其赴臺之路則更加艱難。”(頁187)

段著:“盡管臺灣‘僑務’政策的轉變使得‘孤軍’后裔赴臺求學、發展希望越來越渺茫,但對于新村的年輕人而言,中國臺灣仍是一個令他們心馳神往之地。原因之一,乃源于‘孤軍’與中國臺灣的政治情感與歷史淵源,去中國臺灣也被‘孤軍’第一代、第二代成員甚或一部分年輕人稱之為回到“祖國”;原因之二,在第三代成員中,一部分人的父母或是兄長在臺灣定居、工作,前人成功的發展經驗鼓動、刺激他們去爭相效仿。在20世紀90年代,仍有大批村民希望通過不同途徑赴臺發展,包括使用假護照、借錢讀書等。亦如先前彭先生所言,真正在臺灣完成學業的人很少,大多開始打工掙錢,一來還債,二來寄回新村貼補家用。由于教育、學歷較低,這批人大多從事建筑、機械等行業,而女孩則只能在餐廳、酒吧做侍應,也有一些女孩迫于生計,開始從事性服務行業。這在當時還被媒體曝光,使得泰北華裔難民后裔非法入境、打工以及從事色情行業、引起社會動亂成為其時激烈討論的社會議題,加之他們原來又生活于‘金三角’地區,更造成了中國臺灣社會、民眾對他們的誤解與猜想,他們也隨之在社會輿論中成為一個‘污名化’的群體,而且使用假護照進入臺灣的年輕人,在假護照被沒收后也無法再返回泰國。……而‘孤軍’后裔在臺灣坎坷的遭遇也促使他們重新思考自我的社會角色與認同。”(頁135-136)

徐、簡文:“盡管臺灣僑務政策的轉變使得‘孤軍’后裔赴臺求學、發展的希望越來越渺茫,但對于華人村的年輕人而言,臺灣仍是一個令他們心馳神往之地。原因之一,仍源于‘孤軍’與臺灣的政治情感與歷史淵源,到臺灣也被‘孤軍’第一、第二代成員甚或一部分年輕人稱為回到‘祖國(臺灣)’;原因之二,在第三代成員中,一部分人的父、母或是兄長在臺灣定居、工作,前人成功的發展經驗鼓動、刺激他們去爭相效仿。在20世紀90年代,仍有大批村民希望通過不同途徑赴臺發展,包括使用假護照、借錢讀書等。只是,真正在臺灣完成學業的人很少,大多開始打工掙錢,一來還債,二來寄回華人村貼補家用。由于教育、學歷較低,這批人大多從事建筑、機械等行業,而女孩則只能在餐廳、酒吧打工。這在當時還被媒體曝光,使得泰北華裔難民后裔非法入境、打工,引起社會動蕩,成為其時激烈討論的社會議題,加之他們原來又生活于金三角地區,更造成了中國臺灣社會、民眾對他們的誤解與猜想,他們也隨之在社會輿論中成為一個‘污名化’的群體,而且使用假護照進入臺灣的年輕人,在假護照被沒收后也無法再返回泰國。而‘孤軍’后裔在臺灣曲折、坎坷的遭遇也促使他們重新思考自我的社會角色與認同。”(頁188)

段著:“事實上,媒體的渲染有些言過其實,早期到中國臺灣的‘孤軍’后裔多數人身份合法,且從事正當職業,隨后要么嫁給臺灣人,要么娶臺灣人為妻,‘隱匿’于‘多省籍的外省人群中’(張雯勤,2002:213),在臺灣開始他們的新生活。但的確如上所言,輿論的影響給后來者造成了極大的壓力,加之1997年亞洲‘金融風暴’后,臺灣市場、經濟處于低迷狀態,就業壓力日漸增大,以上各因素糾合在一起,使得他們赴臺求學、發展的夢想離現實越來越遠。”(頁137)

徐、簡文:“事實上,媒體的渲染不免有些言過其實,早期到臺灣的‘孤軍’后裔多數人身份合法,且從事正當職業,隨后或嫁給臺灣人,或娶臺灣人為妻,‘隱匿’于‘多省籍的外省人群中’,在臺灣開始他們的新生活。但的確如上所言,輿論的影響給后來者造成了極大的壓力,加之1997年亞洲金融風暴后,臺灣市場、經濟有所變化,就業壓力日漸增大,以上各因素糾合在一起,使得他們赴臺求學、發展的夢想離現實越來越遠。”(頁188)

段著:“而如今仍在新村上學的小孩,應該說是新村里最為‘辛苦’、‘忙碌’的人。早晨,五六點就要起床,吃過早飯以后,去泰文學校上學,中午回來吃飯,稍作休息,又回到泰文學校繼續下午的課程,約四五點放學,晚飯后則要到華文學校上課,直到晚上9時左右才能放學回家。星期六泰文學校放假,但學生還得去中文學校上一天課。實際上,他們只有星期天可以略作休息,有的學生還需操持家務。因此,我的訪談也只能利用我在學校教課的課余時間及周末完成。由于泰文教育時間大大超過華文教育,所以,就語言能力而言,在這些第三代年輕人身上正發生著微妙的轉變。在平常生活中,他們要么講云南方言,要么講泰語,而泰語流利程度要遠勝于普通話(由于受臺灣的影響,有些村民也習慣將普通話稱為國語),甚至在講家鄉話時,有一些詞他們已不懂如何用中文表達,而自然而然地用泰語代替。在我教過和訪問的學生及老師中,大多數認為泰文比中文好學,上課也比較輕松”(頁124)

徐、簡文:“現在華人村落上學的小孩,應該說是華人村落里最為‘辛苦’、‘忙碌’的人。早晨,五六點就要起床,吃過早飯以后,去泰文學校上學,中午回來吃飯,稍作休息,又回到泰文學校繼續下午的課程,約四五點放學,晚飯后則要到華文學校上課,直到晚上9時左右才能放學回家。星期六泰文學校放假,但學生還得去華文學校上一天課。實際上,他們只有星期天可以略作休息,有的學生還需操持家務。

由于泰文教育的時間大大超過華文教育,所以,就語言能力而言,在這些華人后裔年輕人身上正發生著微妙的轉變。在日常生活中,他們或講云南方言,或講泰語,而泰語流利程度要遠勝于標準漢語,甚至在講家鄉話時,有一些詞他們已不懂如何用華文表達,而自然而然地用泰語代替。而大多數學生及老師則普遍認為泰文比中文好學,上課也比較輕松”(頁190)

段著:“學校大門為中國傳統牌坊式建筑,兩側書有對聯‘薪傳中華文化,崇尚固有道德’。大門左側則是大禮堂。……禮堂內墻壁上書有仁人善士捐助學校建設的芳名錄。學校畢業典禮就在此進行,平素則會有一些小攤販聚集于此,出售水果、飲料、甜點等零食。學校整體大致形成一個四合院形狀,教學大樓處于‘正廳’的位置,教室則分立左右。”(頁126)

徐、簡文:“學校大門兩側書有對聯‘薪傳中華文化,崇尚固有道德’。大門左側則是大禮堂,禮堂內墻壁上書有仁人善士捐助學校建設的芳名錄。學校畢業典禮就在此進行,平素則會有一些小攤販聚集于此,出售水果、飲料、甜點等零食。學校整體大致形成一個四合院形狀,教學大樓處于‘正廳’的位置,教室則分立左右并分為前后兩排。”(頁190)

段著:“但他們明確知道自己與泰族的不同,新村每家每戶都掛有泰皇泰皇后相,在庭院中幾乎都供有泰式佛龕,但在宣誓效忠泰皇的同時,他們更愿意說自己是‘泰國北部的云南人’。”(頁118)

徐、簡文:“他們明確知道自己與泰族的不同,華人村每家每戶都掛有泰國國王、王后像,在庭院中幾乎都供有泰式佛龕,但在宣誓效忠泰國國王的同時,他們更愿意說自己是‘泰國北部的云南人’。”(頁191)

段著:“新村的第三代年輕人就是在這樣的環境中成長,開始他們進入泰國社會的第一課,與其父母及老一輩‘孤軍’成員相比,他們的教育及濡化過程則顯得更加復雜、多元。其一,他們在泰文學校接受泰國國民教育,學習并熟練掌握泰語,初步了解泰國的歷史、社會與文化,并知曉作為泰國公民,必須虔誠敬佛,效忠泰皇,效忠泰國。泰文學校依據泰國教育部的相關政策、法令進行管理、運作,節假日自然也依照國家規定執行,所以,除正常教學外,學生在潛移默化中學習、接受著泰國的風俗習慣,比如潑水節、水燈節以及慶祝泰皇、泰皇后華誕等,這使其逐漸輕松、自然地融入新村之外的社會,并與泰族頻繁接觸、往來,對泰族的生活方式也是耳濡目染。其二,他們晚上到中文學校學習中文,通過誦讀唐詩、宋詞及先賢經典,傳習禮、義、廉、恥等中華文化之固有道德,使他們或多或少明白自己是‘華人’,與周圍的泰族有所不同。其三,回到家中,他們又接受著日常生活的教育,使用云南方言,學習生活技能,逐漸體會到生活的艱辛,而從先輩的故事、經歷中,他們隱約知曉自己在中國還有一個‘想象’的故鄉,甚至還有素未謀面的兄弟姐妹,而家中于傳統歲時、節慶如春節、端午、中秋等舉行的儀式又讓他們明白——這是中國人的風俗習慣。這事實上也是新的族群意識逐漸形成的過程,雙語教育、濡化過程使得新村的年輕人從中習得他們應該屬于什么群體,而這個群體又具有怎樣的文化特征(Eriksen, 2001:90-91)。新村的年輕一代即成長于這樣的中、泰文化共存的生活空間中,并由此選擇、建構著他們的生活態度、價值觀念,而變化則蘊含其中,隨之而來。”(頁127)

徐、簡文:“華人村的年輕人就是在這樣的環境中成長,開始接觸泰國社會,相對于父母及老一輩‘孤軍’成員,他們的教育及濡化過程則顯得更加復雜、多元。他們在正常的時間接受泰國國民教育,學習泰語,了解泰國的歷史、社會與文化,并知曉如何成為一位稱職的泰國公民,他們必須虔誠敬佛,效忠泰國國王,效忠泰國。……他們依據泰國教育部的相關規定進行生活作息,他們也在潛移默化中學習、接受著泰國的風俗習慣與節慶,比如潑水節、水燈節以及慶祝泰國國王、王后華誕等。同時,他們晚上必須到華文學校學習華文,通過誦讀唐詩、宋詞及先賢經典,傳習禮、義、廉、恥等中華文化之固有道德,讓他們多少明白自己是‘華人’,與周圍的泰國人有所不同。另外,當他們回到家中,又面對著不同的文化處境,他們使用云南方言,學習生活技能,了解生活艱辛,而從先輩故事與經歷中,了解自己在中國還有一個‘想象’的故鄉,甚至還有素未謀面的兄弟姐妹,同時也知道,家中于傳統歲時、節慶如春節、端午、中秋等華人的風俗習慣。在如此復雜的環境中,新的族群意識逐漸形成的過程,讓華人村年輕人從中習得他們應該屬于什么群體,而這個群體又具有怎樣的文化特征。并在此中、泰文化共存的生活空間中,經由選擇、建構著他們的生活態度、價值觀念。”(頁191)

段著:“現在周圍的泰族都來為新村村民打工、學習農業技術,反而需要適應新村的生活方式。……而這些變化體現于日常生活的細節中,在飲食上突出的表現便是開始用檸檬汁取代醋,而且菜肴中酸、辣冷食增多,這顯然與氣候濕熱相關。另外,村民在家中供奉泰式佛龕,在觀音寺中同時供奉觀音及由泰國佛教協會請來的釋迦牟尼像,而喪禮中越來越多的人開始請附近泰國寺廟的和尚來念經超度,這些都表明該族群尋求‘和諧、大同’的愿望和態度,同時也清楚地反映出當地文化對他們的影響。” (頁292)

“在他們家中,既供有泰式佛龕,又供有天地祖宗牌位、‘泰山石敢當’,而且同時掛有泰皇泰皇后像,孫中山像,蔣介石像”(頁294)

徐、簡文:“現在周圍的泰族都來為新村村民打工、學習農業技術,反而需要適應新村的生活方式。而在飲食上華人也始用檸檬汁取代醋,菜中酸、辣冷食增多。候濕熱相關。……在他們家中,既供有泰式佛龕,又供有天地祖先牌位、‘泰山石敢當’,在觀音寺中同時供奉觀音及由泰國佛教協會請來的釋迦牟尼像,喪禮中越來越多的人開始請附近泰國寺廟的和尚來念經超度,這些都表明該族群尋求‘和諧、大同’的愿望和態度,同時也清楚地反映出當地文化對他們的影響。” (頁192)

段著:“另外,從通婚次序及族群的日常生活中,我們不難發覺理性選擇的作用——尋求最佳的生存、發展策略(柯恩,1986:134-145;Eriksen, 2002: 53-56)。這在泰國國家力量對鄉土社會控制、滲透而引起的自治會與村委會沖突中表現最為突出。無論沖突的文化實質如何,其爭執焦點始終在于權力的掌控、資源的分配以及不同層次的村民如何獲得最大利益;又如何在該族群不同的場景中彰顯或隱匿自己的身份,以求發展(Hill, 1998a: 140-141;張雯勤,2002:209)。……比如,當年‘孤軍’第一代成員在李將軍帶領下于清明節赴忠烈祠拜祭第三軍陣亡將士,事實上其作用在于加強群體的凝聚力,這在當時的動亂時局中顯得非常必要。而倘若如今村民再去忠烈祠祭拜,則更多被看做只是村民對先烈的敬仰以及懷舊情感的表露而已,其對族群意識所產生的影響更多表現于‘象征’而非‘實用’。又如,在華文教育的發展與轉變中,對于第一代成員而言,華文教育的目的的確在于文化傳承,因為蘊涵于傳統之中的社會規訓與秩序將有利于他們對村寨及年輕一代的管理控制;而對于現今第三代年輕人而言,學習華文的性質逐漸從文化傳承逐漸轉化為語言工具的掌握,但這同樣出于他們的理性選擇,因為雙語能力可以為他們帶來更好的發展機遇。”(頁295)

徐、簡文:“另外,我們從他們的日常生活中,也不難發覺其認同上理性選擇的作用——尋求最佳的生存、發展策略。無論沖突的文化實質如何,其爭執焦點始終在于權力的掌控、資源的分配以及不同層次的族群如何獲得最大利益。如‘孤軍’會在不同的處境下彰顯或隱匿自己的身份,以求發展。又如,當年李將軍帶領其部署及將士,于清明節赴忠烈祠拜祭第三軍陣亡將士,事實上是希望能在當時的動亂時局中,加強群體的凝聚力,這在當時顯得非常必要。如果是現在,去忠烈祠祭拜則可能只被視為對先烈的敬仰以及感念而已。又,對于第一代成員而言,華文教育主要目的在于文化傳承,目的在于以傳統建構族群社會規訓與秩序以便于管理與控制;對于現今第三代年輕人而言,學習華文的性質逐漸從文化傳承逐漸轉化為語言工具的掌握,因為雙語能力可以為他們帶來更好的發展機遇。”(頁192)

段著:“所以,對于新村第三代村民而言,不同的社會經驗、成長經歷將不斷地內化(internalize)在他們的意識中,他們或許將在新的環境中整合日趨多元的文化因素,重新理解傳統與現代,自我與他者,進而重構族群意識之中的‘華人特性’,他們可能采取‘同而不化’——既整合入泰國社會,又保持、延續其華人特性——的策略,并根據自身的生活閱歷及發展進程,創造著一種‘亦華亦泰,非華非泰’的新的族群認同,并根據不同情景選擇彰顯、隱匿其認同的公眾表達……”(頁160)

徐、簡文:“不同的社會經驗、成長經歷將不斷地內化(internalize)在他們的意識中,基于此,他們會在新的環境中整合日趨多元的文化因素,重新理解傳統與現代,進而重構族群意識之中的‘華人特性’,采取‘同而不化’(既整合入泰國社會,又保持、延續其華人特性)的策略,并根據自身的生活閱歷及發展進程,創造著一種‘亦華亦泰,非華非泰’的新的族群認同,并根據不同情景選擇彰顯、隱匿其認同的公眾表達。”(頁193)

段著:“事實上該族群的認同更趨于‘多重’,具體體現于族群、次族群不同的認同范疇,或者說如何確定不同層次的邊界。我們從新村村民一般的擇偶優次(1)泰國云南人;(2)中國臺灣人;(3)泰國其他華人;(4)緬甸華人;(5)泰族;(6)泰國山地民族中便可略知一二。嫁娶泰國的云南人成為首選,原因在于風俗習慣相同,利于共同生活;而與臺灣人的婚姻,除‘孤軍’與臺灣的歷史淵源,同是中國人外,更大程度是出于經濟、社會階層的考慮;娶嫁泰國其他華人,至少滿足了在更廣層次——華人特征——上的趨同,而緬甸華人排在其后則因為經濟水平遠遜于泰國的潮州、客家人;然后,才考慮泰族以及社會、經濟比之更差的山地民族。這事實上與他們的生活境遇息息相關,他們生活在泰北,大多從事農業,講云南方言,有自己的風俗習慣,與臺灣有特殊的歷史淵源,這與生活在城市地區以從事商業為主的泰國華人(如廣東、福建人)大為不同,由之也產生了次群體的差別;同樣,較之緬甸新近遷入的華人移民,他們又認為自己經濟及教育水平高于他們,社會關系網絡也遠比他們復雜,因此相互之間仍有所區別。但這并不是絕對的原則,若他們離開新村,擇偶之優先順序也會根據環境的不同產生變化。由此可見,認同建構始終處于動態的過程中,個體不同的社會閱歷、生活經驗均會對族群成員的認同意識和觀念產生影響。”(頁294-295)

徐、簡文:“事實上,具體體現于泰北華人身份上的‘多重’性,其思考也深具復雜性。舉他們的擇偶優次為例,一般而言,他們的選擇依序為:第一,泰國云南人;第二,臺灣人;第三,泰國其他華人;第四,緬甸華人;第五,泰族;第六,泰國山地民族。他們以嫁娶泰國的云南人為首選,原因在于風俗習慣相同,利于共同生活;而與臺灣人的婚姻,除‘孤軍’與臺灣的歷史淵源,同是華人外,更大程度是出于經濟、社會階層的考慮;娶嫁泰國其他華人,至少滿足了在更廣層次——華人特征——上的趨同,而緬甸華人排在其后則因為經濟水平遠遜于泰國的潮州、廣東人;然后,才考慮泰族以及社會、經濟比之更差的山地民族。這事實上與他們的生活境遇息息相關,他們生活在泰北,大多從事農業,講云南方言,有自己的風俗習慣,與臺灣有特殊的歷史淵源,這與生活在城市地區以從事商業為主的泰國華人(如廣東、福建人)大為不同,由之也產生了次群體的差別;同樣,較之緬甸新近遷入的華人移民,他們又認為自己經濟及教育水平高于他們,社會關系網絡也遠比他們復雜,因此相互之間仍有所區別。由此可知,他們在認同的考量上是很復雜的,而且這不是絕對的原則,因為認同始終處于動態的過程中,不同的社會閱歷、生活經驗均會對族群成員的認同意識和觀念產生影響。”(頁193-194)

段著:“經過第一代、第二代人的奮斗,‘孤軍’眷屬及其后裔在泰北的生活境遇有了很大的改觀。從奔波泰緬、興建家園、邊緣自治、經營農業、土產加工、外出求學、就業等諸多的探索、實踐過程中,他們不斷感受、體會并尋找著適合自己的生活,而這些人生閱歷也逐漸積淀于社會個體的記憶與意識之中,并與局勢發展、環境變遷等內、外因素一起刺激著族群意識和認同的發展、轉變。”(頁114)

徐、簡文:“經過第一代、第二代人的奮斗、拼搏,‘孤軍’眷屬及其后裔在泰北的生活境遇有了很大的改觀。在奔波泰緬、興建家園、邊緣自治、經營農業、土產加工、外出求學、就業等諸多的探索、實踐過程中,他們不斷感受、體會并尋找著適合自己的生活,而這些人生閱歷也逐漸積淀于社會個體的記憶與意識之中,并與局勢發展、環境變遷等內、外因素一起刺激著族群意識、認同的發展、轉變。”(頁197)

段著:“在新村建村之初及往返于泰緬兩地的馬幫經營中,由于當時特殊的社會環境,軍隊的威權與管理對于應對外敵、邊緣自治仍然發揮著重要的作用,而且,‘孤軍’的名義,還為泰北‘國軍’難民村爭取來臺灣地區‘救總’以及其他慈善團體的救助與支援,這在新村基礎設施的規劃、建設中起到了重要的作用,也為新村村民隨后經營農業、土產加工奠定了物質基礎,這也加強了村民對臺灣的認同。而臺灣在教育方面的資助,使新村第二代村民有機會赴臺求學、工作,也促進了社會網絡的形成,并進一步影響到新村與臺灣之間的關系與日常往來。當然,變化也孕育于發展之中,軍隊高層對救濟資源分配的威權控制,引起了村民的不滿,加之村民居泰身份合法后,自由發展空間不斷增大,使其逐漸試圖擺脫軍隊的束縛,而家長式的威權人物的去世,也使軍隊的凝聚力逐漸淡化、減弱。因此,與臺灣的聯系也由官方層面逐漸轉向民間。”(頁114-115)

徐、簡文:“在華人村落建村之初及往返于泰緬兩地的馬幫經營中,由于當時特殊的社會環境,軍隊的威權與管理對于應對外敵、邊緣自治仍然發揮著重要的作用,而且,‘孤軍’的名義,還為泰北難民村爭取來臺灣‘救總’以及其他慈善團體的救助與支援,這在華人村落基礎設施的規劃、建設中起到了重要的作用,也為新村村民隨后經營農業、土產加工奠定了物質基礎,這也加強了村民對臺灣的認同。當然,變化也孕育于發展之中,軍隊高層對救濟資源分配的威權控制,引起了村民的不滿,加之村民居泰身份合法后,自由發展空間不斷增大,使其逐漸試圖擺脫軍隊的束縛,而家長式的威權人物的去世,也使軍隊的凝聚力逐漸淡化、減弱。”(頁197)

[責任編輯:齊昕]