女粉絲筆下的加繆

阿爾貝·加繆(1913-1960),法國小說家、哲學家、戲劇家、評論家。著有中篇小說《局外人》,長篇小說《鼠疫》,哲學隨筆集《西西弗的神話》等。1957年獲諾貝爾文學獎。

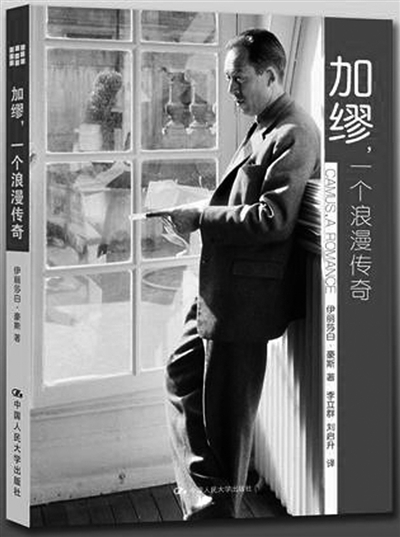

《加繆,一個浪漫傳奇》

2012年3月

在她的筆下,“加繆有種不修邊幅的帥氣,又高又瘦又年輕”而“薩特那一張獨特的青蛙臉下,拖著一副矮胖的斗牛犬般的身軀,臉上還戴著厚厚的眼鏡。”

《加繆:一個浪漫傳奇》是一部關于加繆的評傳,這本書的寫作長達九年,如果算上作者伊麗莎白·豪斯從早年閱讀加繆開始,算得上是她窮其一生的作品了。實際上,很少有讀者能像她這樣,帶著一份愛慕之心去追尋加繆這個“親密的對象”的蛛絲馬跡。從對加繆出生的阿爾及利亞的實地考察,到加繆子女、親友、同時代作家的訪問,豪斯都做得一絲不茍,她甚至連加繆肺病病歷和汽車駕照都不放過,并因女性的敏感有著許多有意義和有趣的新發現。在她的筆下,“加繆有種不修邊幅的帥氣,又高又瘦又年輕”而“薩特那一張獨特的青蛙臉下,拖著一副矮胖的斗牛犬般的身軀,臉上還戴著厚厚的眼鏡。”

上個世紀九十年代,加繆的遺稿未完成的自傳體小說《第一個人》出版了。伊麗莎白·豪斯通過這部作品以及其他資料,更加窺探到了一個鮮為人知的加繆。加繆出身貧寒,父親早年戰死一戰戰場,母親是不識字的女傭,自己年紀輕輕就因肺結核而休學……這些都使得加繆缺少了大多數人的幸福,為他的“局外人”埋下了種子。而在加繆成名以后,他“右傾”的態度把他一直置在風口浪尖上。他一次次成為矛盾的焦點和靶心,并最終導致了與薩特的決裂。他們彼此在文學和哲學上的分歧并不大,但在政治上的分歧由來已久。

在薩特的戲劇《魔鬼與上帝》中,薩特表現出了他對前蘇聯的支持,并表明了在一定前提下使用暴力革命是正當的。加繆認為世界上最大的道德是“正義”,反抗是因為社會違反了“正義”,而在這一反抗中不能跳出“正義”的前提,即反對以暴制暴,“正義”就是一道是與非的分水嶺。這一觀點被薩特認為是迂腐和假慈悲,盡管他在前蘇聯入侵布拉格時把自己的觀點也否定了。

在豪斯看來,加繆并不是一位薩特似的哲學家,甚至不是一名存在主義者,他并沒有建構什么理論體系,而且把一切都維系在道德身上,這被薩特和波伏娃諷刺為“資產階級理想主義的最后堡壘”。相形之下,薩特熱衷于把問題形而上學,而加繆熱衷于提出問題并解決,而在解決的過程中,他無意觸動了法國的傷疤。到了上個世紀五十年代以后,加繆在法國越來越非主流,他甚至搬離巴黎到鄉間去隱居。他與主流知識界的不合,迫使他把大量精力都投入到了戲劇創作上。

加繆成為“局外人”的另一個原因是在阿爾及利亞的獨立上。他既反對法國政府,也反對暴力革命。為此他公開呼吁停戰,企圖跑到中間調停,等于做了一件兩邊不討好的事:因為他是法國人,所以他不認為法國是殖民統治并反對暴力革命;因為他是法裔阿爾及利亞人,所以他譴責法國政府對于阿爾及利亞人的屠殺。法國主流的知識界都受到“左傾”的風潮,加繆的停戰呼吁開始引火燒身,他曾經的朋友紛紛站到了對立面上。

他渴望的是作為一名道義者去“介入”生活,最不希望成為自己筆下的“局外人”,但就在這件事情上,他曾經大致說過,自己只能以一個法國人的身份來熱愛阿爾及利亞,不是一個法國軍人或是法國殖民者,而是一個熱愛阿拉伯世界的法國人,而如果這片土地已不再是那些阿拉伯人的家園,他將感到自己只是一個局外人。

作為一本女粉絲寫給自己崇拜的作家的書,豪斯在書中絲毫不掩飾她對加繆濃烈的感情,這種感情已經超越了作家與傳記者之間的感情。一個寫作者在去世幾十年后仍有女粉絲如此摯愛,并且由此走上文學的道路,想來也是一件令人欣慰的事。(李立群/劉啟升 譯 中國人民大學出版社)