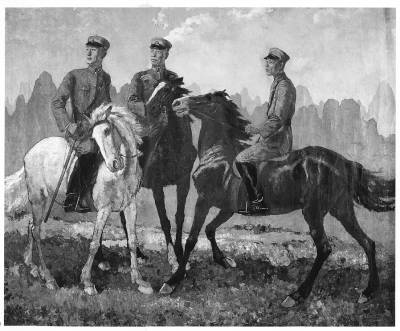

1935年,徐悲鴻游學廣西,備受禮遇。后出任桂林美術(shù)學院院長,遂作油畫《廣西三杰》。左起白崇禧、李宗仁、黃旭初。圖片來源:中國青年報

今年父親節(jié)前后的兩個多月里,臺灣作家、戲劇家白先勇馬不停蹄地奔走于北京、南京、武漢、桂林、重慶、廣州和上海之間。這一次他是為推介新作《白崇禧將軍身影集》而不是為了推廣昆曲。這是75歲的白先勇獻給辭世46年的父親白崇禧的一份特別的禮物:1963年年初,臺灣大學外文系畢業(yè)的白先勇在母親去世后不久,遠赴美國艾奧瓦大學攻讀碩士,晚年風光不再的父親在臺北松山機場為之送行,白先勇沒想到這是與父親的最后一面——4年后父親去世時,他未能及時趕回。

《白崇禧將軍身影集》分為上卷《父親與民國》(1893~1949)和下卷《臺灣歲月》(1949~1966),收錄了500余幅精選照片,圖文并茂地展示了白崇禧的戎馬一生——歷史上華南領(lǐng)兵攻入北京的第一人,最終完成北伐大業(yè)。全書涵蓋“北伐”、“蔣桂戰(zhàn)爭”、“建設(shè)廣西”、“抗日”、“國共內(nèi)戰(zhàn)”、“二·二八事件”等歷史節(jié)點,記錄了從1927年至1949年白崇禧將軍前半生的軍政活動,澄清了白崇禧與蔣介石、李宗仁等人分分合合的歷史誤會,呈現(xiàn)了1949年后白崇禧在臺灣17年的交游、信仰、弈棋、狩獵等生活場景。

白先勇目前正在撰寫父親的傳記。在寫作這兩本書的間隙,他接受了本報記者的專訪。

對民國史需要真正研究

記者(后簡稱記):《白崇禧將軍身影集》可能暗合了當前的“民國熱”。不過,“民國熱”中似乎也有一些美化的成分。

白先勇(后簡稱白):現(xiàn)在,在中國知識分子的意識里有一種特別的連接,要把那些斷掉的東西接起來。過去的憶苦思甜,講得太苦太黑,引起現(xiàn)代人的反思,問是不是那個樣子?后來發(fā)現(xiàn),好像也不是聽到的那種樣子。不過,那鐘擺到另外一頭去了,現(xiàn)在人們很多時候把“民國”美化了,覺得很浪漫,尤其是上世紀30年代上海的那種生活形態(tài),包括衣著、行為方式,真有“民國范兒”。現(xiàn)在整個的社會風氣是有一點往那個范兒走。過去現(xiàn)在剛好銜接上。

但民國史是另一回事。對民國風氣的朦朧向往是一回事,但真正發(fā)生什么事情,歷史教科書都不講,有一些是以另外的方式講。比如講我父親,以一個標簽——說他是“桂系軍閥”,現(xiàn)在叫“地方軍頭”。這些是比較負面的,沒有任何讓你想象的空間。《白崇禧將軍身影集》這本書的意義,就在于把這個標簽撕掉,讓讀者看看真正的白崇禧將軍。書中用照片,可以發(fā)揮優(yōu)勢。比如“北伐”。書中照片是“歡迎最后完成北伐的白總指揮”。我父親代表的國民政府高級將領(lǐng)的那種形象,跟電影里面的都不一樣,讓讀者產(chǎn)生了另外一種思考。

臺灣對民國史有另外一種遮掩。這本書是我父親的一個畫傳。我覺得,歷史就是現(xiàn)場,就是真相。拿這本書的前半部來說,1949過去已經(jīng)60多年。一個甲子過去了,應該把那段歷史的真相還原。真正的民國熱,應該從民國史的研究開始。光是一些虛浮的、表面的、印象式的東西,是有危險的。這本書的意義,就是希望人們對民國史真正地研究。

父親重視中小學教育

記:一般的孩子尤其是男孩子,童年時代都會偏愛與運動、軍事相關(guān)的游戲;家里如果有一個警察或軍人爸爸會覺得格外驕傲。您小時候有優(yōu)越感嗎?

白:我小時候很外向,很調(diào)皮,不過快8歲時得了肺病,整個人被隔離起來。父親最愛我四哥,四哥也很崇拜父親。父親除了軍人的身份以外,他還念了很多書,他古文是有點根基的,可以看看他寫的信、對聯(lián)。他知道我學文科,就跟我談文學、歷史,談《史記》、《漢書》、《資治通鑒》。他能談古論今。

記:您父親傳統(tǒng)文化的根底,得益于早期的教育?

白:他念過私塾,四書五經(jīng)都念過。加上他勤學,尤其在保定軍官學校時期,對世界歷史、世界軍事史都感興趣。后來他常給我們講“意大利三杰”,講現(xiàn)代意大利是怎么建立起來的。他也研究日本是怎么崛起的,研究明治維新以后的日本教育。所以他非常注重教育,尤其是中小學教育。

記:您父親有“小諸葛”之稱。我知道臺灣文學家黎湘萍就講過,白崇禧像諸葛亮一樣深受齊國的管仲影響。

白:他對“管仲治齊”深有研究。他治理廣西時,曾將管仲那套思想結(jié)合了他對德國、日本軍事思想的研究運用于實際。他也研究19世紀的鐵血宰相俾斯麥,研究他怎么治理德國,怎么把德國變成一個軍事強國。

“桂系”內(nèi)蘊豐富

記:白崇禧將軍是史上“桂系”代表人物。這次“二十世紀三十年代的廣西建設(shè)”學術(shù)研討會您全程參與。有什么樣的特別感受或者啟發(fā)?

白:我相當吃驚。20世紀30年代廣西的建設(shè)對我父親那一代很重要。我父親除了軍功以外,他還有政治抱負。30年代的建設(shè)對廣西是非常重要的一段歷史,是廣西現(xiàn)代化的基礎(chǔ)。對此老一輩人都知道。這時候參與研究非常重要,就好像歷史沉睡后總要醒來。

記:胡適先生1935年年初到廣西游歷后,寫過《廣西的印象》一文,對這里的成就大加贊賞。

白:還有胡愈之、羅隆基等好多人,他們都去看過。那時候是“武化廣西,全省皆兵”,是斯巴達式的訓練。后來,果然是廣西兵第一個出去抗日的,也是最快的,而且也多,40萬的軍隊。他們在淞滬會戰(zhàn)中表現(xiàn)得很英勇。廣西兵是訓練出來的,廣西的模式是軍事、政治、經(jīng)濟、文化、教育等多管齊下。

我們常常講“新桂系”,就是李宗仁、白崇禧、黃紹竑,其實歷史遠比這復雜。“新桂系”除了這幾個領(lǐng)袖以外,其中好多人是外省的。我父親建設(shè)廣西的時候,教育廳廳長邱昌渭就是湖南人,是美國哥倫比亞大學的哲學博士。當時招了大批外省知識分子、留學生,還有華僑。千家駒等學者那時都到廣西去教書的。廣西當時的外省精英很多。徐悲鴻曾五次從外省去廣西,他還將“新桂系”三巨頭騎馬的照片畫成油畫。所以,“桂系”不一定是廣西人。

本報記者 張彥武 《 中國青年報 》

[責任編輯:段方君]